Così va il mondo, un’orda di popolo va e un’altra viene e così sarà fino a quando l'umana specie avrà vita sulla terra. Le novelle generazioni incalzano e cacciano le vecchie e la perpetua vicenda delle impressioni, dei costumi, degli usi si ripete; ciascuno l’attraversa nei diversi stadi della propria età, per ricevere sensazioni nuove, modificatesi a seconda del progredire dell’età stessa e dei tempi.

Mentre una falange di fanciulli, diventata di vecchi, si avvicinava al sepolcro, un’altra falange di fanciulli, più numerosa, veniva a perpetuare e rimpiazzare la prima: i bambini del tempo vecchio facevano come i bambini del tempo nuovo! L’evoluzione individuale dell’età umana, più o meno dev’essere la stessa; ma, in quanto a innocenza, a percezione di cose, credo che i bambini dei tempi vecchi stavano più a lungo bambini, ed i bambini del tempo nuovo tosto trapassano anzitempo il limite antico.

Barone Antonio Mendola (1827-1908)

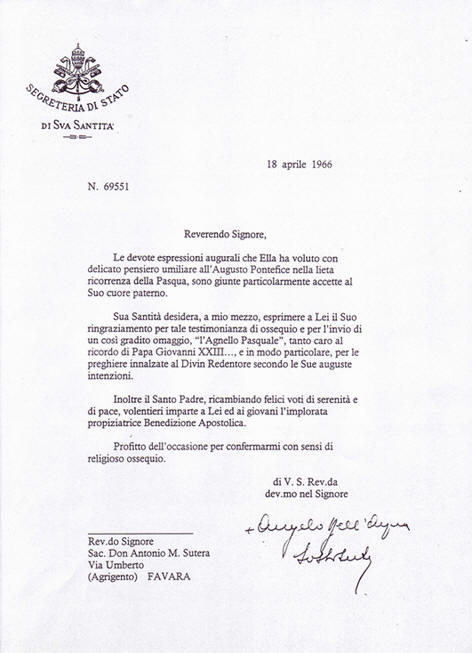

L’agnello pasquale

11 maggio 1963 - Papa Giovanni XXIII con il

vescovo C. Lauricella e il giovane sacerdote favarese don

Antonio Sutera, in occasione del quarantesimo anniversario della

sua visita effettuata al seminario di Agrigento.

(Si

ringrazia il prof. Antonio Sutera per la lettera e la foto a sx

riportate)

L’agnello pasquale, dolce tipico favarese, trova fondamento in una tradizione non abbastanza antica e a noi sconosciuta.

Fra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 ne fa un lacunoso accenno il barone Antonio Mendola, ma l’uso di questo dolce era ancorato ad una tradizione esclusivamente familiare e non poteva assolutamente gareggiare, per preferenza e quantità, con i frutti di martorana ed i cannoli, molto apprezzati oltre cento anni addietro dai favaresi, principalmente per Natale e Pasqua.

L’agnello pasquale, preparato con pasta reale a base di mandorle, ripieno di pasta di pistacchio e finito con velo di zucchero e decorazioni, è rimasto un dolce strettamente artigianale e familiare fino alla seconda metà del 1900.

Questo dolce è stato assaggiato il 12 maggio 1923, da mons. Giuseppe Roncalli (1881-1963 - eletto Papa Giovanni XXIII il 28-10-1858), quando, essendo in visita ad Agrigento, dovendo rientrare a Roma, il canonico Antonio Sutera volle accompagnarlo fino a Caltanissetta e, passando per Favara, insieme si fermarono nella sua residenza di via Umberto per prendere un caffé e, per l’occasione, assaggiare questo dolce favarese preparato da suor Concetta Lombardo del collegio di Maria.

Il dolce venne talmente apprezzato da mons. Roncalli, al punto tale che a 40 anni esatti dalla visita ad Agrigento-Favara, precisamente l'11 maggio 1963, ricevendo il nuovo Vescovo ausiliare di Agrigento, mons. Calogero Lauricella, accompagnato per l'occasione, dal teologo Antonio Sutera, studente all'ateneo di Roma (nipote del canonico Antonio Sutera), Papa Giovanni XXIII volle ricordare due cose in particolare: la visita effettuata ai templi di Agrigento e il gusto particolare dell'agnello pasquale, consumato a Favara (v. foto).

Il canonico Sutera, quando era direttore diocesano delle pontificie opere missionarie e rettore del seminario di Agrigento più volte ha omaggiato mons. Roncalli di questo squisito dolce favarese e successivamente, riprendendo una vecchia e nobile tradizione, anche il Movimento Giovanile Studentesco di Favara, il cui promotore era il sac. Antonio Sutera (nipote del suddetto canonico), a quell'epoca rettore della chiesa del Rosario di Favara. Di quanto detto ne è riprova una lettera della Segreteria di Stato del 18 aprile 1966, con la quale l’eletto cardinale sostituto mons. Angelo Dell’Acqua comunicava a mons. Sutera che Papa Paolo VI voleva ringraziarlo per l’invio dell’agnello pasquale (v. foto).

Nel novembre 2004, in occasione di un incontro di Papa Giovanni Paolo II con alcuni disabili sono stati portati alcuni doni e, fra questi, anche un agnello pasquale di Favara.

Credenze popolari

Il popolo, specialmente donne e ragazzi, molti anni addietro, quando l'analfabetismo era dilagante, erano un terreno fertilissimo per far germogliare da un nonnulla, le cose più strane e a volte tristi. La gente comune facilmente si commuoveva con la semplice notizia di un fatterello impressionante, anche se illogico. La commozione di uno passava ad un altro e così via, trasmettendosi e insinuandosi in migliaia di persone che assimilavano la notizia del fatto, senza vederlo o averne certezza. La commozione cresceva d’intensità, diventando morbosa e spesso delittuosa. La folla in tali casi diveniva una belva feroce. Se ne possono citare di fatti accaduti in Favara, ma mi limito a raccontarne qualcuno risalente oltre un secolo fa.

Tutti dicevano essere apparsa una grossa e spaventosa bestia nel torrentello del Conzo. Chi diceva un grosso rettile con bocca ed occhi rossi, chiamata volgarmente biddina, chi un drago, chi un altro mostro curioso. Sono accorsi i carabinieri per scovare questo immaginario animale e non hanno trovato nulla. Una credenza popolare voleva che al Conzo, in tempi remoti, fosse stata uccisa una biddina.

Il Comune lavorava alacremente per il censimento della popolazione del 1901. Nei muri delle strade principali apponeva mattonelle stagnate. Il popolino, al solito, si allarmava, diffidava. Chi diceva che volevano mandare il colera morbus o la peste, chi credeva si trattasse di nuove tasse, chi di arresti e domicili coatti, chi di forzata emigrazione in America o in altri lidi lontani. La piccola gente credeva che il colera, la peste e i mali contagiosi fossero veleni composti di proposito e dissipati nell’aria o mischiati all’acqua sorgente finalizzati all'uccisione di massa. Qualcuno addirittura pensava che contavano le persone per scorticarle, qualche altro supponeva trattarsi di cessione del regno ad altra nazione e così ognuno si abbandonava alle più strane congetture, alle diffidenze, alle malevolenze più strane. Insomma la piccola gente era permalosa, diffidente, riluttante al censimento. Si possono immaginare i risultati e l’attendibilità.

Una volta ci fu un matto che disse essere arrivati in Favara dei forestieri mandati dalla regina per rubare bambini e rivenderli ai turchi. La notizia cominciò subito a propagarsi con le sue varianti. Qualcuno in un primo momento diceva trattarsi di furto di bambini per essere portati in Giappone a riparare la mancanza di morti in guerra e negli Stati Uniti d’America per i crescenti lavori e mancanza di maschi atti al lavoro. In quel frangente accadde che un povero vecchiarello pallido, macilento, curvo e muto, arrivò in Favara per chiedere l’elemosina. Come in questi casi suole dirsi: "quando il diavolo ci mette la coda", alla vista di quel poveretto qualcuno gridò “ecco il ladro di bambini”. La turba di ragazzacci, sempre crescente, cominciò a menar sassate al malcapitato, che nulla capiva di quello che stava accadendo. In brevissimo tempo si mescolarono anche gli uomini e soprattutto le donne. Per le percosse l’innocente vittima grondava sangue da tutto il corpo. Se non si fosse messa in mezzo la mano di uomini pietosi, la folla ubriaca, inferocita e cieca avrebbe forse lapidato il poveretto. Caso di feroce barbarie della plebe, residuo atavico dell’uomo protostorico ridestatosi nel parossismo della malvagia morbosa febbre psicologica.

Superstizioni religiose

Testo tratto da un articolo del giornale "Il progresso effettivo" n. 36 del 16 maggio 1868.

Nel 1868 Favara contava quasi 15.000 abitanti; era un paese bruttino e sudicio (da allora ad oggi non è migliorato di molto), con un popolo viziato, assai proclive al furto e al sangue.

La maggioranza dei preti erano ignoranti; pochissimi erano istruiti alla “stravecchia” maniera. Solamente la scuola, l’istruzione del popolo, era in grado di fare guerra a costoro e la vittoria era sicura, ma purtroppo si faceva avanti a passi di formica ed era questione di tempo.

Il cronista che ha scritto questo articolo ha sentito predicare i parrini, il più delle volte in modo strano e dannoso, ad un popolo quasi tutto di zolfatai e villani, analfabeti, che non dubitavano mai e credevano anche troppo. Ascoltando una predica il cronista ha rammentato di aver letto di un contadino “tondo tondo” che, per sposarsi andò dal parroco, il quale, come da rito, su due piedi gli fece un estemporaneo esame di catechismo:

parroco - Dimmi Peppi, ci cridi tu a Diu?

Peppe - Sissignuri

parroco - E a Gesù Cristu, so figliu unicu Signuri nostru?

Peppe - Sissignuri

parroco - E ò Spiritu Santu?

Peppe - Sissignuri

parroco - E all’Incarnazioni e morti dù Sarvaturi?

Peppe - Sissignuri. … sintissi, un si confunnissi a farimi

tanti dumanni: i sugnu tantu minchiuni ca cridu

a ogni cosa.

E così potevano dire gli altri: e il predicatore inveiva contro gli increduli.

Grande era la frequenza dei sacramenti della confessione soprattutto nelle femmine, tutte rosari e canzoncine alla “bedda Matri”. Avvolte nelle loro mantelline, quelle poverette si recavano in chiesa recitando per strada “Ave Marie” e parlando e piangendo ai santi e alle madonne dipinte e di legno come a persone vive.

Le penitenze spesso imposte dai confessori erano di “strascinare” la lingua sul pavimento, di far digiuni, ma molte volte di far celebrare messe in espiazione di colpe commesse. Resta ben inteso che tali messe andavano a beneficio dei confessori che ne intascavano l’obolo del popolazzo. Le superstizioni erano proprio medievali. Per esempio la cosiddetta pace, per cui i fedeli si flagellavano o camminavano con le ginocchia dalla porta d’ingresso della chiesa all’altare maggiore dove stava un Crocifisso ligneo, baciato il quale tornavano al loro posto; così pure i burattini imbottiti di stoppia che figuravano la Maddalena, san Giovanni, etc. nel sepolcro del Giovedì Santo che esponevano alla venerazione dei credentoni; così pure la cerimonia del famoso incontro per la domenica di Pasqua tra la Madonna e Cristo risorto: al vederli col correre, alzare le braccia, piegare le ginocchia, afferrarsi alla vita, abbracciarsi tra una tempesta di voci, di grida di gioia e lacrime di consolazione. C’era proprio da stralunare.

Un’altra devozione consisteva nel toccare il pavimento della chiesa e portarsi la mano in bocca, precisamente come i pagani. Fra gli strani spettacoli le processioni della beddra Matri Immacolata e Addolorata erano le principali. Nella prima i devoti, soprattutto le donne, si recavano a piedi scalzi a pregare alla madrice dietro l’immagine, né più, né meno di quello che facevano le stolatae matronae romanae. Posata in chiesa la Madonna, incominciava un baccano del diavolo col grido: viva la “bedda Matri”; uno spiccar salti ed agitare le mani degli uomini, un toccare la statua, un gemere, un piangere delle donne infervorate.

Non meno strano era lo spettacolo delle novene e dei venerdì di marzo, quando accesi i lumi alle immagini per le vie, quelle donnicciole sudice, scarmigliate, accovacciate a terra in qualche vicolaccio gridavano rosari e giaculatorie e cantavano litanie.

Ma lo spettacolo più strano e singolare per il cronista è stata una predica, o meglio una commedia dell’inferno, recitata gli ultimi giorni della quaresima nella madrice. Prima delle 4,30 facevano gli esercizi col solito palco, dove, alla fioca luce che penetrava dalle socchiuse finestre si vedevano alcune centinaia di “picciuttedde” e di femmine grandette e un centinaio di uomini. Il predicatore a gran voce urlava parole terribili e spirando fuoco e fiamme, dipingeva l’inferno a colori vivi. Ad un tratto, mutato il tono della voce, interrotta la predica nel più bello, cominciò ad intonare, tra il funereo e il grottesco, un ritornello sull’inferno. Finita la canzone si levò un pianto, un urlare, un raccomandarsi di quelle povere donne. Era un pietoso spettacolo. Il parroco ripigliava la predica e poi il canto da capo. Il cronista disse fra se: Ma che commedia è questa? La baracca pare sia per cascare, se i parrini per sostenerla ricorrono a questi amminicoli. Facevano compassione quelle poverette che non di rado, pativano la fame e il loro cibo, se pure si sfamavano, era solo di erbe, finocchi, carrube, principalmente fave cotte, qualche volta un pò di pasta saliata. Dormivano alla rinfusa in una stamberga padre, madre e figli, eppure si maceravano per il timore dell’inferno che quel parabolaro di parroco metteva nei loro cuori. La religione per quelle poverette era proprio quella di cui parlava Lucrezio, che orribile e tremenda faceva capolino dal cielo a spaventare i poveri mortali. Ma cosa c’era in comune fra questa e quella del Vangelo, dolce, pietosa, benigna, di carità e perdono?. Ma Dio veramente grande, Dio veramente buono dov’era in tutte queste scempiaggini? Era questa quella religione che il divino Redentore venne a innestare sulla terra, davanti a cui chinarono il capo i più grandi colossi della umana sapienza? Questa era la religione che ispirò a Klopstok il misterioso poema ed all’Alighieri i sublimi canti del suo paradiso. Questa non era religione ma impostura, belluria, ipocrisia.

Pompe funebri, lutti e visiti

(corteo funebre in piazza Garibaldi - ex piano del Carmine)

Anticamente certe pompe funebri in Favara erano teatrali, si riducevano a vana apparenza, ad ostentazione di spese stupide. Nel pubblico mancava il cuore, il sentimento di pietà e di compianto. Si andava ad ammirare la festa, si contavano le appariscenze del lusso. Tante carrozze vuote in coda che non concludevano nulla, vere imbecillità dell’umano orgoglio. In Favara le grandi scenate mortuarie si facevano per i grandi birboni o per i grandi ricchi.

In Favara era notevole l’uso del visito (e lo è ancora oggi) ossia di quella menzogna convenzionale della società per la quale, volendo significare e palesare un gran cordoglio o lutto, si apre la porta di casa per dare ingresso a qualsiasi genere e ceto di persone, amici e nemici, per la visita ai parenti addolorati per la morte di qualche membro della famiglia.

Questo costume del visito era irragionevole; era un uso barbaro; rompeva le scatole a chi riceveva e a chi faceva le visite. Si proponeva di mitigare o dileguare il dolore e invece lo accresceva, anzi, condannava al maggiore tormento materiale e morale i poveri familiari afflitti.

M

a il popolo non ha saputo mai staccarsi da queste ataviche consuetudini illogiche e spiacevoli, da questo irragionevole costume di martoriare maggiormente i poveri afflitti. Le stanze del visito si convertivano in tombe, contraddistinte da silenzio glaciale, da tristezza vera o finta nei volti della gente.Il visito era un uso stupido, indiscreto, nocivo, noioso per chi lo teneva e per i visitatori. I poveri afflitti parenti stavano tre giorni immobilizzati in casa a sopportare la faccia di tutti: conoscenti, indesiderati e amici.

In Favara c’era poi l’uso irragionevole e dannoso di sospendere qualsiasi genere di lavoro nella casa e nei poderi pertinenti la famiglia caduta in lutto, nelle lontane miniere, nei campi, in altre aziende, dove non solevano frequentare né le persone morte, né i parenti superstiti, dove il pubblico nulla vedeva. Soffrivano tanti poveri operai, costretti a sopportare, quasi un castigo, un lutto che a loro strettamente non apparteneva. Soffrivano le stesse aziende, i lavori dei campi, soprattutto quando erano urgenti. Il ricco imponeva l'osservanza del lutto al povero, con conseguente danno a decine, a volte a centinaia di famiglie, privandole del lavoro e del sostentamento, per contentare la vanità, l’orgoglio di qualche capitalista, di un proprietario, di un grosso agricoltore o borghese? Erano insanie malattie di cervello, borie superbe imposte irragionevolmente contro i poveri, da chi, benché addolorato e in lutto, gavazzava nell’agiatezza. Una consuetudine aberrata da un sentimento di vanità.

Molti disapprovavano questo modo di pensare ed agire, ma quando spettava a loro di correggere questi usi, non avevano la forza di farlo e seguivano come pecore la falsa via antica.

A Favara i ricchi fratelli Miccichè hanno introdotto, per stupida superbia, l’astensione del lavoro nei poderi e miniere dei defunti familiari. Il popolo li malediceva. Gli operai bestemmiavano, come pipistrelli sul fuoco, contro il negato lavoro.

I Miccichè e Stefano Cafisi, nei loro ultimi lutti, anche per la morte di Gaetano Mendola, condannarono migliaia di operai zolfatai all’inerzia e levarono il pane a migliaia di persone mandandole oziose in paese ad honorem del morto per rendere più chiassosa la pompa funebre.

Nella pompa funebre di Francesco Miccichè, avvenuta nel 1905, ci sono stati i tre giorni di riposo forzato e non retribuito per gli operai delle vaste miniere esercitate dai Miccichè, distanti più di sette chilometri, con amministrazione organizzata e indipendente. Hanno fatto solennissime pompe funebri. Alle 4 di pomeriggio si è messo in ordine il corteo funebre davanti alla madrice, con 22 carrozze, tra padronali e d’effetto, con moltissime corone sui carri, alcune spettacolari. Ci sono state molte offerte degli zolfatai (Dio solo sapeva con quale cuore e spontaneità) che si dolevano dei sorprusi dell’amministrazione. Dietro invito, ci è andata anche la banda musicale in gran tenuta. Cassa mortuaria adorna con cristalli, come quella di Cristo, quando si portava in croce, e della Madonna dell’Assunzione. Sciocchezze fuori tempo e luogo. Il fatto certo era che da quella sera il Miccichè cominciava a dormire il sonno eterno fuori di casa sua e non sarebbe tornato mai più sotto il tetto, che lo aveva visto nascere, crescere, circondare di famiglia e morire.

L’elogio del parroco fu lunghissimo: durò 2 ore e mezza. Ammucchiò cose trite e ritrite, e stancò tutti. Il popolo reagiva, mormorava, negava il vanto di quelle virtù, diceva che il defunto era egoista, duro, insensibile, ebreo. Come se non bastasse, al largo del Carmine, sulla scalinata della chiesa, ci sono stati altri due oratori a magnificare le virtù dell’estinto. Il solito Gaetano Butticè, che fu sempre prolisso e che non era stimato sincero, perché impiegato dello stesso Micciché, e il dr. Pietro Vasta, figlio di Angelo, antico impiegato di casa Giudice, imparentata strettamente con l’estinto. Il Vasta almeno fu breve. Il popolo si indignava, si ribellava contro encomi pronunziati in favore del morto.

Altra usanza barbara ed irriverente del volgo, specialmente delle donne, durante il visito, era quella di sparlettare e andare a curiosare, a scoperchiare il feretro per vedere il defunto nella sua bruttezza, nella deformazione, che la morte gli imprimeva. Era un gusto pervertito quello di curiosare e bearsi di simili visioni rattristanti di cadaveri già fetidi e sconci. Eppure spesso la famiglia godeva di questa teatralità, vietata dalla decenza e dalla legge sanitaria.

Alle grandi pompe, alle lacrime, al cordoglio, al lutto, spesso si mescolavano le sordide cure dell’interesse materiale e si vedevano germogliare i rancori, le ire, le liti sulle ceneri ancora calde di colui che aveva ammassato e lasciato il patrimonio della ricchezza.

Nel 1906 è morta Carmela Giudice, vedova di Francesco Miccichè. Il giorno era favorevole, poiché il lunedì gli zolfatai non lavoravano e perché la pioggia, caduta il giorno prima, non permetteva neppure ai contadini di lavorare in campagna. I figli di Carmela Miccichè erano ricchissimi, con testa piccola e di poca cultura. Essi seguivano il pregiudizio popolare; misuravano la pietà funebre nello spandere. Alla madrice è stata cantata una messa solenne, con l’intervento delle orfanelle e della banda musicale in uniforme coi soliti discorsi o elogi ampollosi, per non dire bugiardi. Le donne e i bambini erano stipati in chiesa.

I signori Miccichè avevano sotto di loro molti contadini e impiegati di campagna e una caterva di zolfatai. Essi Miccichè, al solito, hanno inflitto il castigo dell’ozio, del non lavoro a tutti i loro dipendenti, per rispetto al lutto della loro madre. I poveri diavoli hanno fatto il lutto e il digiuno, senza mercede; riempirono le strade e le piazze con una bugiarda mostra di folla affettuosa e riverente, mentre in cuor loro bestemmiavano e maledicevano la morta, i parenti e la fame. Un andare e venire di donne, di ragazzi, di bimbi parati a festa, un accorrere di gente verso le 4 di pomeriggio del 5 marzo 1906 al largo madrice. Una vera baccanalità: nessuno pensava a pregare Dio per l’anima defunta; nessuno piangeva in cuor suo; tutti erano sopraffatti dal lusso, dalla pompa, dallo sfoggio e spreco di denaro. Andavano a vedere lo splendere dei ricchi, che volevano splendere maggiormente nell’atto tetro della morte.

La carrozza mortuaria era di primissima classe: con angeli, pennacchi, corone mortuarie, fiori e un profluvio di nastri, oltre ad un seguito stupidissimo di carrozze padronali vuote. Alla banda musicale, che per la prima volta ha indossato l'uniforme nuovissima gli furono pagati ben 200 lire.

C'era una grande calca affascinata, attirata dal lusso, un gran corteo che, sfilando dalla madrice, si inoltrò per il corso Vittorio Emanuele. Moltissima gente è scesa dalla madrice in piazza, verso l’arco Mendola, per godere della teatralità della cerimonia. I balconi erano pieni di gente ansiosa di vedere, di criticare: insomma un vero spettacolo di curiosità.

La cassa mortuaria era riccamente adornata. Un magnifico mausoleo, con lumi e candele senza fine. In faccia alla morte, mentre si constatava la miseria umana, sopra un cadavere che in poche ore sarebbe divenuto fetido, si buttava tanto denaro. Vanità sopra vanità, mentre tanti morivano di fame. Quanto sarebbe stato meglio dare in elemosine, nello spirito della carità, in suffragio dell’anima della Carmela, qualche piccola parte di tutte queste spese sciocche e folli, alla povera carne viva che aveva fame e non sapeva come mangiare, che aveva freddo e non sapeva come vestirsi il giorno e coprirsi la notte!

I Miccichè credevano, con lo sfarzo, di abbagliare il popolo e far vedere quasi l’apoteosi della loro madre.

C’erano ventuno carrozze padronali e d’effetto; le madri cristiane, le figlie di Maria, le orfanelle, il clero, i frati francescani: insomma tutto il midollo, per così dire, dell’apparente religiosità di Favara.

Al solito, poi, diedero 10 lire ad ogni cocchiere padronale per disobbligarsi. I zolfi di Ciavolotta pagavano bene ogni cosa. Dopo il rito funebre, in poco tempo il corteo si scioglieva come nebbia al vento e la salma di Carmela, da lì a poco tempo, era destinata a rimanere solitaria nel cimitero di Piana Traversa.

A sera la famiglia si gonfiava, sentiva con piacere il racconto del fastoso corteo funebre e dormiva soddisfatta di tanto chiasso e di tanto clamore.

Per la pompa funebre di Gaetano Mendola, Marrone fece venire un carro funebre di gran lusso, uscito per la prima volta, con diverse carrozze che lo seguivano e la banda musicale in gran tenuta. Dai balconi popolati si vedeva una lava di teste, un vero spettacolo. Le ossa dell'estinto facevano l’ultima passeggiata, colpite dal sole, che batteva ardente sul carro e sul feretro, per essere deposte, dopo qualche ora, sotto la terra, per sempre, per sfacelarsi, per disperdersi, restando solo, abbandonato nella solitudine e nel silenzio del camposanto, e per ultimi compagni i vermi distruttori delle sue carni e dei suoi vestiti.

Il senno umano era (ed è) misero; e cercava sempre il meraviglioso, l’appariscente, quando meno si doveva cercare.

Nella pompa funebre di Stefano Cafisi (di Giuseppe), tutto era disposto con lusso e sperpero straordinario di denari. Nel colmo della prova effettiva della miseria e della vanità umana, si profondevano tesori per orgoglio e superbia fuori tempo e luogo. Che cosa concludevano quelle carrozze vuote appresso? Aberrazioni della vanità umana!

Nel 1904 è morto il notaio Pasquale Mulè. Il fratello dr. Mulè fece costruire una cassa funebre di lusso e la fece portare al camposanto nuovo in carro di 2 classe, come un cane solissimo. Neppure i notai suoi colleghi, che erano in piazza, si degnarono accompagnarlo, almeno fino al Rosario. Era odiato e fuggito da tutti. Il dr. Mulè visse sempre in guerra col fratello. Liti sopra liti, odi sopra odi. Per 40 e più anni non si parlarono mai. Il Notaio Pasquale era mattoide, maniaco, litigioso, strano, cattivo come avvocato, come notaio, come cittadino e membro di famiglia. Il dr. Antonio Mulè, suo fratello era orgoglioso; rimase mortificato dalla pubblica trascuranza, o meglio, disprezzo; pretendeva, per riguardi personali, che tutti avrebbero dovuto correre a fargli onore. Il dr. Mulè, col suo orgoglio, si rendeva ridicolo. Chiuse le porte e non tenne visito. Naturalmente, chi vedeva serrato l’uscio di casa, retrocedeva. Egli da un canto si isolava, dall’altro pretendeva che gli amici battessero la porta ed entrassero a corteggiarlo. Dolore e lutto non ce ne potevano essere nell’animo del dr. Mulè; anzi era facile che la morte del fratello fosse desiderata, perché gli conferiva tosto l’usufrutto dei beni e lo liberava di tante piccole cure che, se non per affetto, ma per occhio di mondo, doveva continuare a predicare al rimbambito notaio, che morì in un giaciglio misero e fetido, piuttosto da canile che umano.

Desidero ricordare anche il triste giorno della morte di Elena Gaudio, una piccola orfanella infelice, abbandonata, trovatella, che era stata ricoverata all’orfanotrofio a fine ottobre 1900, spentasi di meningite la mattina del 18 giugno 1901. La comunità era in lutto; la superiora delle bocconiste piangeva più di una madre; le suore e le compagne la seguivano e versavano lacrime e fiori sulla piccina eternamente addormentata sul lettuccio della camera ardente, dentro la stanzetta della portineria dell’orfanotrofio. È stato un giorno di amarezza. La superiora ha rifiutato il carro mortuario dei poveri e della carità ed ha pagato il carro di seconda classe, per rendere l’ultimo tributo d’affetto all’innocente creatura. Piangevano le suore e piangevano anche le orfanelle, divise in due file, davanti al carro e dietro i frati minori.

Il mondo era sempre lo stesso. Faceva pompe ai ricchi e spesso ai tristi, ai tiranni, alle messaline; e teneva quasi in disprezzo la povera e pudica verginella, ignota, senza parenti e amici.

Le madri della carità, le buone suore bocconiste, con le loro preghiere e col loro dolore, solamente esse facevano giustizia e onore al piccolo cadavere della loro figlia adottiva in Gesù Cristo.

Altro triste fatto analogo è successo alle 5 di mattina del 7 dicembre 1902, quando è morta l’orfanella Indelicato: abbandonata dal padre e dal mondo; amata solo dalla carità cristiana. La tisi l’ha finita a 15 anni. Quel giorno si concludeva il grave peso della miseria, che l’opprimeva e che ne avevano fiaccato e ammalato la fibra. Questa infelice progenie d’un ubriacone, nelle notti di crudele inverno stava a dormire, o meglio, a giacere sotto un ponte qualunque, nelle vicinanze del paese, esposta a tutte le intemperie. Le orfanelle e le suore l’hanno assistita nell’agonia, le hanno reso le migliori onoranze, che potevano disimpegnare, accompagnandola fino al camposanto nuovo. Invitati, i preti di Favara, all’assistenza della solenne messa funebre cantata, si sono tutti rifiutati. Le povere suore hanno dovuto pregare i frati minori, che cortesemente hanno fatto l’atto misericordioso. Dio sicuramente ha tenuto conto di tutto. Dio sicuramente ha dato pace e requie all’anima piccola di questa vergine spenta nel fiore dell’età, senza aver nulla gustato delle delizie e dei godimenti della giovinezza, compensandola nel regno degli spiriti immortali. È morta povera, trascurata, dimenticata e per nulla compianta. Come nacque, visse e morì.

Il Venerdì Santo e la Pasqua

La Pasqua cristiana rappresenta il passaggio dell’angelo sterminatore dei primogeniti egiziani e la salvezza degli ebrei ed altresì, ricorda l’esodo e l’uscita dalla tetra schiavitù faraonica dell’Egitto e l’avviamento verso la terra promessa.

Ogni anno, per il giorno delle Palme, in Favara si faceva una solenne processione affollata da tantissimi ragazzini con palme lunghe due volte più di loro. Oltre ai preti c’era tutto l’apparato biblico: palme, ulivi, fiori.

Prima della costruzione della strada nuova o corso Vittorio Emanuele, la fiumara di gente scendeva dalla matrice per la piazza e, attraversando l’arco Mendola, si introduceva nella piazza del Carmine. Dopo la costruzione invece cominciò ad andare dalla matrice al Carmine percorrendo la strada nuova; così la piazza ha perduto la traversata della processione delle palme.

I francescani minori osservanti nella loro chiesa di S. Antonio da Padova, presso il convento, facevano gli esercizi spirituali con gran concorso di popolo, soprattutto di donne. Per loro era una passeggiata, un convegno, un modo di farsi vedere e di mostrarsi. Così sempre è andato il mondo: monaci e soldati esercitavano grande attrazione sul sesso femminile. Di vera religione, in fondo, nel popolino ve ne era poca.

All’indomani della domenica delle palme entrava la settimana di lutto sacro, di passione: giorni solenni, di contemplazione e mistero. Tutto il popolo, dai magnati ai più umili, s’immergeva in uno spirito di devozione, di raccoglimento e con fervore, con rispetto, con assiduità frequentava le chiese e soprattutto la matrice. Si compivano i sacri riti con pompa e venerazione. Quasi si assopivano e si mettevano indietro le faccende domestiche e di ogni altro genere.

Col tempo però è cominciata a regnare la più grossa indifferenza. I preti cominciarono a mancare e i pochi superstiti non badarono più a nulla. Non si sono più celebrate le cosiddette funzioni. Dal giovedì alla metà del sabato santo in Favara erano in uso le troccole o tabelle di legno, che si suonavano al posto delle campane.

Nell’occasione di visitare i cosiddetti santi sepolcri, il giovedì santo, in tutte le chiese una lava di popolo si muoveva, e più donne e ragazzi. Col buio della sera e della notte cresceva la marea di popolo. Col buio i lumini accesi, facevano sembrare le tante teste una mostruosa serpe nera. Era un correre misto di popolo, d’ogni età e sesso, ma così andava il mondo.

Nella prima metà del 1800 c’erano in Favara ben altre consuetudini, ben altra fede, osservanza e religione. Tutte le famiglie andavano tutti i giorni e più il giovedì santo, alla matrice ed assistevano alle sacre funzioni con devozione. Sin dal giovedì santo, secondo i riti e le consuetudini della chiesa nostra, venivano spogliati gli altari e legati i batacchi delle campane; la cristianità gemeva in un silenzio di lutto. Il popolino estendeva la pratica anche alle bestie; i cavalli attaccati ai carri e alle carrozze erano senza campane; le capre e le mucche che stavano in paese per vendere il latte, erano silenti, senza le loro leggendarie campane, come in lutto; così ogni altra bestia ad uso civile era senza campana fino a sabato, fino a quando suonava l’osanna e l’allegria per la resurrezione. Tutti erano come armento senza lume, senza guida, senza il suono consueto, che scendeva giornalmente dai campanili dei tempi, per invitare alla preghiera e all’adorazione.

In tutte le chiese veniva acconciato l’altare maggiore a sepolcro, ma piuttosto a festa che a lutto. Nella prima metà del 1800 il sepolcro si preparava esponendo una tomba dipinta, in legno od altro materiale; si mettevano cipressi ai lati, angeli e personaggi biblici, la Veronica, il cireneo e, benché ci fosse un poco di ciarlataneria e di pupazzi, l’idea andava, o, meglio, c’era l’intenzione di rappresentare effettivamente il sepolcro.

Col tempo tutte le chiese di Favara cominciarono ad essere parate con stoffe bianche e a tinte leggere, ori e profumi, fiori in abbondanza, lumi, ceri, lampade, bottiglie e coppe di cristalli piene di acqua colorata con lumi accesi dietro, per creare un bisticcio di luci variopinte, con intrecci di fiori, candelabri, vasi, piante e cento altre cose: uno sfarzo, un lusso riboccante di fasto, d’allegria, da salone da ballo.

In questo giorno doveva rappresentarsi nelle chiese il sepolcro, la tomba del Cristo, il raccoglimento, la tristezza, le lacrime, la penitenza; ma, entrando nelle chiese, invece di pietà si respirava un’aria peccaminosa di voluttà e quasi di baccano. Nelle bocconiste, per i sepolcri, nelle adorazioni del Sacramento, nelle quarant’ore, nella decorazione dei feretri in occasione di funerali, c’era la consuetudine penosa di sacrificare le orfanelle, utilizzandole come statue di angiolette immobili, atte ad ingannare per lunghe ore il pubblico, che dubitava si trattasse di finzione o di fanciulle vere. Il sepolcro e l’altare delle bocconiste, nell’insieme, davano l’idea di un ritrovo ameno, di villa, di salone da ballo o di sposalizio. Nel giovedì e Venerdì Santo si vestivano molti bambini di angioletti e molte bambine di S. Rosalia; altri bambini di personaggi biblici, di Giuditta, con la testa recisa in mano ed altri ancora. Col tempo c’è stato un lento, graduale decrescere di questa usanza. In certe chiese si abusava delle immagini e certe cose che, benché avessero riferimento con la Bibbia, sembravano piuttosto ciarlatanesche. Nella chiesa della Trapassione (detta del Transito) c’era una statua di Maria Addolorata e poi la Veronica, Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo, vestiti coi loro simboli, una eccessiva materializzazione del Vangelo. I francescani festeggiavano con pompa, sapevano accaparrarsi la clientela e procacciarsi la carità. Con pazienza monacale fabbricavano a terra un altare con bei disegni e fiorami di ricchi colori, ottenuti con polveri variopinte, fatte cascare a terra, dietro carte e stampe ritagliate, che nell’insieme facevano un effetto artistico. Dopo tanto spreco di tempo, lavoro e materiali, in un momento, al mattino susseguente si dissipava con due colpi di scopa.

La visita dei sepolcri col tempo cominciò ad essere più affollata, non per devozione, ma per fini mondani, per spasso e divagazione. Tutte le fanciulle erano vestite a festa, coi migliori abiti. I bambini, e soprattutto le bambine, adorne di nastri di seta, di cappellini, di fazzoletti, di drappi dai colori vivi e brillanti, come si trattasse di una gara di moda.

La gente correva avida e stupefatta. Il nostro popolo, che non aveva svaghi, non aveva passeggiate, non teatri, né luoghi di pubblico e di privato convegno, soprattutto se la giornata era bella, si serviva delle chiese e delle feste religiose per sfogarsi, per mostrarsi, per sfoggiare le vesti.

Il popolino, e specialmente le donne, andavano a visitare i sepolcri di Cristo addobbati nelle chiese. Le donne, almeno la più parte, non andava a visitare i santi sepolcri per vero e sincero spirito di devozione e di adorazione, ma piuttosto per svagarsi, per ostentare le migliori vesti e le bellezze loro, vere o supposte, profanando la santità di questo giorno con atti e sguardi tutt’altro che pii.

La religione era un’osservanza di forme più pagane e chiassose che cristiane. Un’orda di popolo passava con lo sfarzo e col riso, pareva invasa da una certa ebbrezza morale, mascherata a devozione, di un’ebbrezza che di tutto si pasceva, fuorché di Dio.

Il mondo andava così, secondo mode e forme, gusti e costumi, anche nei riti religiosi, anche nelle cose, che non dovrebbero avere mai cambiamenti, ma il popolino s’inebriava con questi eccessi, con queste apparenze chiassose e non vedeva altro.

Nella processione il Cristo si portava nella solita urna di palissandro. Usciva dalla chiesa del Rosario dopo mezzogiorno assieme alla statua della Madonna Addolorata dalla chiesa del Purgatorio coperta da un gran manto di velluto nero ricamato in argento. Il clero, i francescani, altre pie persone e gran popolo, con la banda musicale in uniforme da gala si avviavano in processione, con le statue, fino al calvario.

Nel giorno del Venerdì Santo quasi tutti si astenevano dal lavorare. Il paese era popolato come un giorno di grande festa; in luogo del lutto e di dolore, c’era tutt’altro. La massa del popolo si gettava in braccio alle tradizionali pratiche d’apparente pietà, correva nelle chiese, andava appresso all’urna di cristallo e palissandro costruita nella metà del 1800 dall’ebanista Salvatore Caruso, a spese della famiglia Airò.

Di buon ora, forse per severi ordini della sicurezza pubblica, verso le 3 pomeridiane, col seguito di molto popolo e col solito tamburo velato di nero e suonante lugubri rintocchi, l’urna vuota dal Rosario andava alla matrice.

Nei momenti della crocifissione e della discesa del Cristo dalla croce la matrice pareva in tumulto. La devozione, trasmodata in tal modo offendeva, non santificava il culto.

Le prediche, poi, erano tante e confuse da non potersi contare e comprendere. Là, sempre in mezzo ad una folla tempestosa, i sacerdoti gracidanti scendevano il Cristo dalla croce e lo adagiavano dentro l’urna, che si metteva in processione con molti ceri e lanterne accesi, nonostante la larga luce del giorno.

L’urna col Cristo veniva sempre, lentamente, accompagnata dai sacerdoti, dai monaci francescani, dalle varie congregazioni, dalla banda musicale in grande uniforme, che suonava marce funebri. I carabinieri e i delegati alla pubblica sicurezza stavano accanto all’urna prima e dopo. C’erano anche i gonfaloni dei circoli locali. Davanti all’urna stava anche una piccola schiera di cantanti, che ripeteva certe strofette di Geremia e di altri profeti, in ritmo piagnucoloso e mesto, costume antichissimo di Favara. Questi canti, intercalati con le marce funebri, portavano il nome di improporii. Nei tempi borbonici il Comune di Favara pagava questi cantori e per di più regalava loro un castrato e del vino per Pasqua, col tempo restarono a gola asciutta.

Anche la statua dell’Addolorata, accompagnata dalla pia associazione delle donne devote all’Addolorata, precedute dal loro pallio nero, con ricamato un cuore tra arabeschi in oro e argento, con molto popolo, con i sacerdoti, col tamburo davanti, velato di nero, coi soliti rintocchi lenti e lugubri, veniva condotta alla matrice, invece che al calvario.

La Madonna, opera dello scultore agrigentino Calogero Cardella, veniva imbacuccata dentro un gran manto di velluto nero stellato (come avviene ancora oggi), tutto ricamato a ramoscelli d’argento, orlato con fiorellini pure in argento. Il capo veniva impreziosito da una ricca corona e stellario pure d’argento, come regina dei cieli. Si vedeva più un’opera da sarta e da ricamatrice, che un’opera scultorea.

L’immagine sublime e misteriosa del Cristo espiatore dei peccati non suoi, ridotta a materiale spettacolo, perdeva la sua spiritualità e, per così dire, la misticità religiosa e veneranda. Il Cristo veniva visto più con gli occhi della carne che con gli occhi della fede.

Il percorso che facevano era la piazza Cavour, la strada Mulè (oggi discesa Cesare Battisti) del casino dei civili fino al quadrivio corso Vittorio Emanuele, il detto corso fino alla matrice. Di là ritornava il Cristo dentro l’urna e la Madonna: ritornavano nuovamente dal corso Vittorio Emanuele, ridiscendevano per la via Lunga (oggi via Umberto), poi risalivano la via Castello fino alla piazza.

Un gran popolo di donne, di uomini e bambini di tutte le età guarniva la piazza. Il popolo tirava avanti e indietro l’urna col Cristo e la Madonna, come giocattoli per prolungare la funzione. Alla fine, il Cristo veniva riposto nuovamente al Rosario e l’Addolorata al Purgatorio.

Dal 1892 al 1904, per ragioni di sicurezza pubblica e per mutamento di costumi e di legge, il Cristo si cominciò a mettere in croce dentro la matrice, dietro la porta maggiore. Nel 1905 invece i Crociari, cioè gli abitanti del quartiere calvario, a furia di andare e venire dalle autorità di pubblica sicurezza di Favara e Girgenti, ottennero il permesso di rimettere in croce il Cristo nuovamente al calvario.

Durante la pioggia e la grandine, la statua del Cristo in croce veniva ricoperta da tele cerate puntellate da forconi e bastoni.

Già alla fine del 1800 si producevano in Favara gli agnelli pasquali: un dolce di pasta di mandorle e conserva (oggi pistacchio); li vendeva il dolciere Ciccio Albergamo nella sua caffetteria di piazza Cavour.

Per Pasqua i beccai (macellai) di Favara avevano un giorno di gran consumo di carni, spesso di scarto. Scannavano una pessima vacca e se la dividevano, lagnandosi poi che non la vendevano. I nostri beccai erano poveri, luridi, troppo avidi di guadagno. Nessuno sapeva frenarli.

La Pasqua della resurrezione veniva annunciata a mezzogiorno col suono glorioso delle campane di tutte le chiese, ma dopo il rimbombante scampanio della matrice. Lo scampanio era accompagnato da spari di mortaretti, di fucili ed altre armi da fuoco. L’uso barbarico delle armi venne importato dalla vicina Girgenti. Lo strazio degli orecchi, il maneggio delle armi che casualmente o volutamente potevano produrre danno, la nessuna relazione tra il brutale scroscio della polvere da sparo e la ricordanza dell’agnello immacolato erano cose ripugnanti tra loro. L’autorità di pubblica sicurezza di tanto in tanto proibiva l’esplosione allarmante, inutile, incomoda, pericolosa delle armi da fuoco, con bando proclamato per tutte le strade e piazze del paese a suon di tamburo ed a voce alta di un pubblico banditore.

Certi monelli creavano un nuovo genere di rompitesta, fabbricando cartucce di carburo di calcio: un disturbo, un pericolo per la pubblica sicurezza, un’irriverenza per le funzioni sacre.

In Favara le male erbe e le male usanze subito attecchivano e crescevano. Non c’erano né guardie, né carabinieri che se ne curavano. Si pubblicavano bandi e non si facevano eseguire. Cresceva, altresì, la barbara usanza delle turbe di monelli, armati non più di fasci di viti, ma di spranghe e poderosi tizzoni e rami di alberi, con cui andavano percuotendo, anzi sfasciando, le porte delle case. Nessuno li riprendeva, anzi il popolo pareva godere quando la nascente generazione impermaliva e faceva cose cattive. Credevano che, risorto il redentore, con queste bastonate si cacciavano via dalla casa gli spiriti maligni e i demoni.

La domenica di Pasqua era giorno di splendida e consolante allegria. La primavera cominciava a mostrare le sue bellezze e la natura risorgeva e rideva di fiori, di farfalle e di gorgheggi d’uccelli.

Finita la festa di Pasqua si ripigliava il lavoro e la pace sepolcrale ritornava al suo impero nella Favara di un tempo e negli altri paesi di provincia.

La festa di S. Giuseppe

![]()

Dai documenti parrocchiali dei primi del 1600 risulta che nella preesistente chiesa del SS. Rosario coesistevano le cappelle di S. Giuseppe e della Madonna del Rosario, ma risulta anche che quest’ultima era la Santa maggiormente rappresentata e venerata ed in suo onore, nella prima domenica del mese di ottobre di ogni anno, si svolgevano funzioni solenni con festeggiamenti che coinvolgevano l'intero paese ..... si faceva la luminaria per tutta l'ottava con tanti giummarri ...... e la chiesa veniva parata a festa con l’ausilio di chiova, spingoli, taccetti,carta, spaco e altri cosi. C'erano, poi, spari di mortilla e furgari, luminaria con busa e giummarri, mastri sunatura, tamburinari e piffirai.

Verso la fine del 1600 la chiesa cadde in rovina e nella ricostruzione (avvenuta grazie all’impegno del sac. Antonino Miceli, tra il 1705 e 1711) venne riproposto l’altare di S. Giuseppe.

A partire dal 13 marzo 1718 le semplici messe che venivano dette in onore del Patriarca, cominciarono a sfociare anche in manifestazioni di culto popolare, soppiantando, da lì, a qualche decennio, il tanto sentito culto per la Madonna del SS. Rosario, alla quale era stato dato il posto d’onore nell’altare maggiore della chiesa.

Non è un caso, quindi, se il 9 aprile 1731 con atto d'obbligo rogato in notar Grazio Cafisi, Domenico Frenda mastro civitatis Agrigenti riceveva incarico da parte del sac. don Amedeo Marrone per indorare li dui pilastri della ven.le capella del glorioso Patriarcha S. Giuseppe: dentro la ven.le Chiesa del SS. Rosario, cioè cornicione, friscio (fregio), capitelli e pilastri scannellati insino alle basi, assieme con la cappelluzza piccula di sopra detta cappella con la statuetta parte ad oro pieno, e parte perfilati secondo richiede il disegno dello stucco come pure indorare le due colonnette di detta cappella piccola con l'archetto di fuori e dentro una col primo filo e l'ultimo dell'archo magiore di detta capella, incipiendo ad eius prima, et simplice requisitione de Marrone et finire per totu mense maij, dovendoci mettere tutta la quantità dell'oro il sudetto Marrone e il resto del'apparichio sia obligato metterlo il sudetto di Frenda in pace. Per la manodopera il prezzo pattuito fu di onze 2 oltre a lancelli 3 di vino (v. foto a dx).

Dalla fine del 1700 il culto della Madonna del Rosario finì per essere limitato alle sole messe, con poco concorso del popolo.

Dal 1768 in poi gli oneri per i festeggiamenti vennero assunti, nella maggior parte dei casi, dai governatori dell'altare di S. Giuseppe, recuperando le spese attraverso i fedeli.

La festa di S. Giuseppe sin da quando è salita al primo posto in Favara, soppiantando quella della Madonna del SS. Rosario e le altre, si è sempre celebrata il 19 marzo; ma il vero giorno di festa, per consuetudine, si faceva sempre la sera della vigilia e tutto il giorno successivo.

Tranne che per qualche anno, per eventi eccezionali (ad es. nel 1890, a causa di scioperi e ribellioni; nel 1905 perché coincideva col periodo di quaresima e penitenza; nel 1906 perché ricadeva nello stesso periodo delle feste di Pasqua e della Madonna dell’Itria, etc.) per volere del vescovo venne spostata in altra data.

Già all’inizio

del mese di marzo cominciava a soffiare in Favara una sorta di entusiasmo, un

vero baccano, una festevolezza popolare, incentivata dall’arrivo, in tutti i

momenti, anche di molti forestieri. La piazza Cavour si trasformava in un

pentolone in ebollizione. Voci, fischi, risate, un mormorio generale con strilli

acuti di bambini e di ragazzi.

La consuetudine

festosa agiva sulla fibra del popolo, la scaldava e, con reciproca comunicazione

magnetica, accresceva il sentimento, l’ansia di una festività forte,

invadente ma nello stesso tempo vaga.

All’inizio di marzo si cominciavano a trasportare i legnami per erigere l’ossatura del castello di fuoco o fuochi artificiali, nel solito posto, in fondo alla piazza, tra l’antica casa comunale e la chiesa del Rosario.

A volte, con molta trepidazione molti monelli si arrampicavano come scoiattoli su per le travi dell’ossatura, col pericolo di rompersi il collo. Nonostante la piazza gremita di popolo, nessuno si faceva vivo per far scendere quei folleggianti fanciulli.

Come per altre feste, si improvvisava in Favara qualche teatrino popolare in qualche magazzino di piazza Cavour o nelle immediate vicinanze e le povere compagnie comiche guadagnavano appena per sfamarsi. Qualche piccola compagnia di comici e canzonettisti veniva a cantare in Favara; ma erano più girovaghi che artisti. Se poi le donne erano oneste, a Favara non facevano niente. Veniva pure il cosmorama, una specie di carosello o “lontananza”, come lo chiamava il popolino favarese; la solita altalena con barche dondolanti, la galleria artistica, ginnasti, funamboli, saltimbanchi, pupari e girovaghi vari. Non mancavano gli storpi e i mendicanti, veri o falsi. Chi guardava femmine e fanciulle passanti, chi stava intorno al gabinetto delle canzonettiste, chi al serraglio delle bestie, chi alla galleria artistica. Tutti tripudiavano, tutti erano invasi da quell’elisir misterioso che esaltava l’anima senza saper bene e perché.

Il tempaccio con le sue pioggerelle, il vento anche impetuoso, l’aria fredda e tagliente, a volte, erano causa di avvelenamento della festa, del brio e giubilo popolare. Quando perdurava il cattivo tempo si pregava il patriarca S. Giuseppe che intercedesse, affinché rabbonisse il cielo e si celebrasse la vigilia e la festa in modo solenne, a gloria del santo e di Dio, ed a beneficio del povero governatore della festa, che poteva restare compromesso nei suoi interessi.

Non era tutto religioso quello che si vedeva e sentiva in giro. Il culto piazzaiolo del santo, faceva cattiva impressione.

Si udivano musiche ricorrenti per le strade, fuochi d’artificio, bombe che laceravano le orecchie e spandevano nel cielo una pioggia di bolidi e stelle cadenti. Si vedevano girandole variopinte, cose che non avevano nulla a che fare con S. Giuseppe e l’esercizio del culto religioso. I tamburini, che rullavano continuamente, intronavano la testa. Poi c’erano i pranzi, le gozzoviglie, i dolciumi e le taverne riboccanti di ubriachi; le donne in gran tenuta, per godere nell’essere ammirate e per corrispondere spesso amori illeciti e lussuriosi.

Durante la festa di S. Giuseppe del 1902, il 18 marzo, mentre il popolo invadeva la piazza col solito delirio psicologico collettivo, come un mare tempestoso di onde magnetiche, in un vocio generale, passò un piccolo feretro nero, gallonato bianco, di un bimbo o una bimba e un fiume di popolo doloroso al seguito. Che contrasti! In mezzo al tripudio passava la morte e le due folle si toccarono, ma non si offesero. Erano come due correnti divise, intangibili tra loro. Così passava e passa la vita della commedia umana, la vera commedia della vita.

Il pomeriggio della prima domenica di marzo di ogni anno, intorno alle 4 del pomeriggio, la banda musicale dava inizio alla festa con la solita suonata, all’ingresso della chiesa del santo (per il popolino non più della Madonna del Rosario, ma di S. Giuseppe) e, a volte, anche in tutti i casini civili e operai, fino alla fiaccolata della sera, culminante col volo di palloni o aerostati.

La processione cominciava con le fanare di busi, o fusticini di disa accesi col falò, o fampata davanti la chiesa del Rosario, appena la statuetta di S. Giuseppe arrivava dalla via Arco Cafisi inghirlandata di fiori.

La statuetta di S. Giuseppe veniva portata a spalla da giovanotti, sopra una bara, dentro una quadrilatera cappella, tutta a giorno, con quattro colonne, che reggevano una cupoletta.

Diversi cortei con fanare accese, a centinaia, venivano dalle diverse contrade del paese, sbucavano da tutte le parti e si ricongiungevano in piazza, da dove poi tutti partivano per il gran corteo, percorrendo le strade principali del paese. Un gran popolo, una vera baraonda piena di brio, riboccante di vita, con gran numero di ragazzi, monelli, fanciulli e bambini. Le musiche stonavano le orecchie. Frattanto questo clamore, questo frenetico magnetismo della folla che cresceva, propagandosi, produceva una festa straordinaria, un’ubriacatura di baccano popolare.

A sera la piazza si riempiva fittamente di teste umane, che si muovevano come un gorgoglio d’acqua agitata dal vento. Di tanto in tanto si sparavano mortaretti.

Dopo la metà del mese di marzo arrivavano le bande musicali da Comuni vicini o lontani (da Sutera, Pietraperzia, Naro, Porto Empedocle, Canicattì, Serradifalco, Casteltermini, Caltanissetta, S. Cataldo, Raffadali, Delia, etc.) che venivano ad aggiungersi a quella di Favara, suonando in maniera alternata. Le bande, da due a quattro, rintronavano dappertutto.

Nel 1903 oltre la banda municipale ne è nata un’altra privata e, per l’apertura della festa, il 1 marzo entrambe scesero in campo a rendere omaggio al santo, con la solita suonata, presso la chiesa del Rosario. Alle 3 pomeridiane è scesa in piazza, per prima, la banda nuova. Dopo mezz’ora è scesa anche la vecchia, quella municipale. Hanno suonato contemporaneamente, con strazio per le orecchie del pubblico. La banda nuova si è messa davanti e la vecchia dietro la bara col santo e sono andati a girare per il paese, salendo per il largo madrice e facendo a gara nel dar fiato alle trombe. Non passò molto tempo e ci fu la prima sciarra, tra le due rivali. “Patata”, ossia Turillo Lentini, il bombardino della banda nuova, dentro la dolceria o caffé Umberto di Ciccio Albergamo in piazza Cavour, passò ai fatti, sfasciando sulla schiena del rivale il suo strumento di rame. Naturalmente Albergamo fece risentimento contro “Patata”, il quale rispose male anche a lui.

Ogni anno la festa in Favara si pigliava a cottimo. Si facevano le spese, e tutto il guadagno restava al governatore. Il nuovo governatore della festa, che veniva sorteggiato col bussolo nella messa cantata, prometteva sontuosità insolite e mirabilia, spesso non veritiere e, per festeggiare l’avvenuto sorteggio, com’era costume, invitava le bande musicali a fare una bicchierata di vino. Il governatore e gli assistenti, che il popolino chiamava collettivamente “i governatori”, giravano il paese per raccogliere i soldi e, in cambio, davano una bella stampa di S. Giuseppe e la sacra famiglia.

Il governatore della festa si sbizzarriva con l’illuminazione gli addobbi e le decorazioni ideate ora dal maestro Francesco Maniglia, ora da Peppe Amico di Antonio. I nostri falegnami, senza cognizioni, senza disegno, senza gusto, credevano di fare cose grandi e cascavano nel mostruoso.

Si erigevano due, a volte anche quattro palchetti, per suonarci sopra le bande musicali di Favara e forestiere. A volte se ne erigeva uno solo più grande nel centro della piazza, a due scomparti, per accogliere due bande musicali. Venivano realizzati con tavole nude, spesso di brutta forma e poi ricoperti con colori anche brutti e grotteschi. Quando erano due, venivano montati in testa alla piazza, uno a tramontana, all’angolo del fondaco e l’altro a mezzogiorno, all’angolo della casa Mulè, oppure un poco più su rispetto alla casa Fanara, davanti il balcone dove una volta stava il ristorante e la fabbrica di mobili di Giuseppe Incagnola, l’altro di fronte al primo, sotto i balconi del palazzo Mendola.

Il tutto poi veniva collegato da archi e architravi montati su pilastri di legno legati l’uno all’altro con funi, e questi ultimi venivano fissati dentro barilotti pieni di terra o con muratura di pietrame e gesso direttamente sulla piazza. Sia gli archi che gli architravi formavano l’ossatura dove veniva impiantata l’illuminazione.

Gli apparati in legno, il più delle volte sproporzionati, venivano colorati con gesso di Napoli, terra e colla, con colori che spesso mal si accordavano fra di loro. Le piogge poi, ne peggioravano gli effetti.

La piazza veniva illuminata con lampioncini a petrolio e ad acetilene, palle opache di vetro a porcellana con lumi dentro, di varie forme e colori, a volte esprimenti i colori della Nazione. Globi, globetti e fanaletti in abbondanza, illuminavano la strada Vittorio Emanuele, dal largo Madrice al largo Carmine.

Per la festa di S. Giuseppe sulle ringhiere dei balconi dei Palazzi Mendola, Fanara e di Salvatore Cafisi, venivano collocate una gran quantità di palle di cristallo di bello effetto, che accrescevano la luce della piazza, anzi la coronavano.

Per le sacre funzioni, nella vigilia di S. Giuseppe, la chiesa del Rosario era piena zeppa. Concorreva a ciò il fatto che la gente era quasi tutta in casa, non lavorava per godersi la vigilia della festa. Le donne, comprese le signore e le civili, lottavano per conquistare una sedia.

In piazza, nei lati di mezzogiorno, sotto i balconi del palazzo Mendola, e a tramontana, sotto il Palazzo Fanara, trovavano posto decine di tavoli ambulanti per la vendita di gozzoviglie popolari come ‘a cubata(dolce di mandorla e zucchero fuso), ‘asimenta di zucca, i nuciddri americani (arachidi), le castagne secche, l’attuli (datteri), i ciciri (ceci) e nocciole abbrustolite e crude. C’erano anche i soliti venditori di coltelli, forbici e mercerie varie.

A volte erano talmente tanti, che si mettevano nel largo del Carmine, della Madrice, nella via Lunga (oggi via Umberto) e nella strata Nova o corso V. Emanuele.

Si gridava al caro pane, alla miseria del popolo, ma come si spiegava questo sciupio in poche ore? Una volta il barone Antonio Mendola lamentò questa cattiva usanza ad un operaio e questo gli rispose: “Signore la festa si fa una volta in un anno e si deve fare; questo è l’uso e i bambini piangono più per la cobaita che per il pane. Il pane si mangia tutti i giorni. La signoria vostra si faccia operaio come noi, e viva come noi; si permetta di gustare il dolce una volta l’anno e le assicuro che non si meraviglierà più di ciò che facciamo noi ed Ella, anzi, farà lo stesso”.

Il 19 marzo di ogni anno si svolgeva, sul tradizionale palco di legno, la solita “mangiata dei santi”, cosa tra buffa e sacrilega. Sopra un asinello guidato dal “S. Giuseppe”, col clero e strascico di popolo, la “Madonna” col “Bambino” facevano la fuga in Egitto, con la solita discesa fino alla madrice, dove veniva celebrata la messa cantata. Poi verso mezzogiorno, al solito, in piazza Cavour, montavano sul palco, apposta alzato sotto il balcone della casa di Salvatore Cafisi, e pranzavano con le pietanze offerte dalla carità popolare. Il popolo correva appresso a queste scene con ardire e ammirazione. Una gran folla godeva lo spettacolo dai balconi. Chi guardava, chi piangeva, chi si picchiava in vista di questa commemorazione. In paese, dove il popolo viveva avvezzo alla quiete, al silenzio, alla pace sepolcrale, in quei momenti regnava un grandissimo frastuono.

La Madonnina e il bambino si tiravano a sorte ciascun anno da una nota di ragazzine e bambini poveri. Quando c’erano gravi ammalati, il S. Giuseppe lasciava il bastone per uno o più giorni al capezzale del malato, fino a che veniva fatta la grazia o moriva. Se per caso l’ammalato guariva, erano soldi per il governante.

Di buon mattino cominciava la sfilata delle cosiddette “promesse”, cioè di gruppi di devoti che, in voto di grazie ottenute, portavano al santo, ossia al governatore, denari, frumento, pani, galline, candele ed altro.

Ogni banda musicale coi suoi conduttori e assistenti, andava scovando per il paese queste “promesse”; ne raccoglieva di piccole e grosse, con muli che portavano frumento, mettendo fuori dalle proprie case i devoti, li raggruppava e ne componeva una carovanata. A suon di polke, quadriglie e canzoncine napoletane, che nulla avevano a che fare coi pensieri santi, attraversavano gloriosi e trionfanti il paese, si recavano tutti in piazza a deporre la promessa o voti di denaro e le candele sopra un palchetto eretto sul lato sinistro di chi entrava nella chiesa del Rosario.

Le mamme e i padri, coi bambini in braccio, e con le promesse, cioè con la candela del governatore e i denari propri. Regnava una grande vanità; si pavoneggiavano nel recare le promesse ed ammiravano coloro da cui erano ammirati; con gioia evidente accoglievano esclamazioni, che uscivano dalla folla: “Guarda, guarda quante lire in argento, quanti biglietti da 5, da 10, da 50, da 100. Viva il gran S. Giuseppe. Viva mastro Paolo. Viva la comare Teresa. Viva la Peppinella, …”.

Nel palchetto ci stava il governatore o suoi fidatissimi che battevano tutti i valori in una cassa e dispensavano sante immagini di dimensioni proporzionate alle promesse date. Il popolo portava “promesse” fino a sera e portava nelle tasche del governatore un buon guadagno per aver fatto la festa, a volte in cattivo modo.

C’erano donne, giovani e vecchi, bambini e bambine che facevano sfoggio di vestiti.

Si vestivano buffonescamente anche le pecore e gli agnelli con fazzoletti e drappi di seta. La scena maggiormente spiccata era quella dei muli, che portavano il frumento, che per l’occasione venivano vestiti sfarzosamente e baroccamente. I contadini ed i borgesi sceglievano i muli più belli, più forti e robusti e, meglio, se vivaci e impazienti. Le strigliavano per bene, li rendevano luccicanti. Poi mettevano due bordoni di gran gala, ricamati con fiori, rami e uccelli dai colori più strani e vivi. Sovrapponevano bisacce dello stesso gusto, mettevano spesso su un bambinello, colui che riceveva il miracolo o la grazia, tenuto dai parenti da destra e sinistra. Altri due o tre tenevano il capestro e la corda attaccata al muso e al collo della bestia, e facevano di tutto per farla imbizzarrire e saltellare e quasi caracollare; e in questo apparato di ricamo, in questo contrasto di colori, in questo dimenarsi, ricalcitrare e spesso ritirare dei muli consisteva gran parte dello spettacolo, che tanto seduceva il popolino. Un mulo quieto era trattato da imbecille.

Altra cosa barbarica era quella di prendere i più bei fazzoletti di seta e, alle volte, di raso delle donne e stenderli sul collo, sulla schiena, sulle anche delle bestie che portavano il frumento. Il santo, il Patriarca, che cosa poteva farne di quelle stoffe? Ma il popolino, in certe cose, trapassava il segno e, dal sentiero netto e sincero del culto e della religione, passava alla superstizione e s’inebriava dei fumi della vanità, della superbia, e peggio. Ma questi erano costumi curiosi e, sebbene nati nella seconda metà del 1800, la loro radice era primitiva, si riattaccava agli istinti dell’uomo preistorico, semiselvatico e mezzo barbaro.

Nella prima metà del 1800, addirittura le bestie venivano fatti entrare nella chiesa del Rosario fino all’altare di S. Giuseppe e spesso lordavano il suolo sacro, rendendo puzzolente l’aria dentro il tempio.

C’era anche l’albero della cuccagna, su cui alcuni poveri diavoli si affaticavano, si contorcevano, sudavano per arrivare in cima al palo bene insaponato, per afferrare un piccolo premio posto in cima, riportando, a volte, contusioni, lacerazioni, slogamenti e fratture.

Ogni anno palloni dalle forme più varie e bizzarre venivano lanciati nel cielo e, oltre a destare la meraviglia del popolino, andavano a portare il brio della festa nelle campagne silenti e distanti. Quando c’era vento, appena si alzavano sopra i tetti dalle case, una corrente li obbligava a ridiscendere e, ripiegati sopra loro stessi, si bruciavano. Quando un pallone cadeva giù, i ragazzi, con selvaggia brutalità se ne contendevano i ritagli come se si trattasse di reliquie.

I castelli di fuoco erano spesso eccellenti, belli, chiari, folgoranti, con varietà di colori e forme. Le girandolette, i palloncini, le ruote volanti, i tulipani, certe rose e rosoni e grandi contorni. Le bombe e, di gran forza, i mortai che le spingevano altissime. Allo scoppio, alcune mandavano uno strascico di faville dorate, con globetti lucidissimi d’argento; alcune figliavano altre bombette, che si suddividevano a loro volta. Qualcuna partoriva una miriade di serpentelli, guizzando in spirali graziose.

Dopo lo sparo dei fuochi, le bande suonavano nei palchetti, alcuni pezzi d’opera.

Alla fine, tra la seconda metà del 1800 e i primi del 1900, la sera tardi, verso le 11,30, le 12,00 o le 12,30, c’erano le solite turbolenti voci dei monelli e di gente mezza ubriaca a chiedere insistentemente l’inno di Garibaldi che, cosa insopportabile, veniva replicato tante volte, con l’unico fine di fare baccano e trovare appicco a disordini, ma spesso venivano tenuti a bada dal delegato di pubblica sicurezza e dai soldati.

A notte fonda ritornava la calma, la silenziosa e nuda quiete dei sepolcri.

La festa della Madonna dell'Itria

Sulle spalle di Pasqua si sovrappone la festa dell’Itria. Nei tempi di Francesco I e Ferdinando II di Borbone la festa della Madonna dell’Itria di Favara era considerata mezza festa, cioè festa precettata dalla chiesa con messa obbligatoria sino a mezzogiorno e poi cessava, e si potevano riprendere i lavori da parte degli operai.

Nell’abolizione delle mezze feste e nella riduzione delle feste, il Papa abolì quella della Madonna dell’Itria e la rimise alla prima domenica dopo Pasqua, trasmutandola così in festa intera.

Fino al 1865 circa, la festa della Madonna dell’Itria era sontuosa; poi andò decadendo e si ridusse al nulla. Nel tempo ha avuto degli alti e bassi ed è stata celebrata, ora mediocremente, ora sontuosamente e qualche volta è passata quasi inavvertita.

Nel 1898 gli zolfatai decisero di rialzare le sorti della festa. Questi avevano particolare devozione per la statua della Madonna dell’Itria e dicevano che, nei primi tempi dell’abolizione della festa, essendo loro andati a lavorare, ebbero a soffrire infortuni e cadute di miniera. Questa osservanza di non lavoro, che tanto piaceva al popolo, fu accentuata da un infortunio grave avvenuto nella miniera Chimento, col disastro di molti zolfatai che il martedì, detto "dell’Itria", lavorando, rimasero chiusi tra le rovine della crollata miniera e in parte morirono. Questa sciagura ingenerò nell’animo degli zolfatai la ferma convinzione che in detto giorno destinato all’Itria, non si doveva faticare, poiché la Madonna non l’aveva a cuore, anzi puniva coloro, che non le consacravano la festa.

In questo giorno tutti andavano nella chiesa dell’Itria e stavano quasi tutto il tempo nelle strade adiacenti a giocare a palla, a tombola, al tollo o cannello, con chiappiddruna o pietrelle tonde di ferro. Quest’ultimo uso nuovo era frequentato anche da donne.

Gli zolfatai ogni anno, il martedì della festa dell’Itria giocavano in molte comitive questo gioco davanti allo spiazzo della chiesa dell’Itria e per le strade, che formavano il quadrivio. In questo giorno, a spese proprie, gli zolfatai facevano celebrare messe e si suonava, con molto concorso di gente alla Piana e bisognava tenersi bene in guardia.

Ogni anno cominciò a solennizzarsi con pompa il martedì dell’Itria, con messa cantata ed altre in chiesa, con banda in uniforme e tamburini.

Lungo la strada che dall’Itria conduceva al Boccone del povero si sparavano i maschi (mortaretti), i masconi (mortaretti più grandi) e le pirtrere (mortaretti assai grossi).

Il popolo gongolava di piacere nel vedere rinascere una cosa da tanto tempo abolita, che era divenuta una tradizione ed un desiderio. C’era poi lo stupida e dannosa usanza che straziava le orecchie dei colpi di armi da fuoco.

Per organizzare la festa del martedì dell’Itria gli zolfatai ogni settimana facevano un viaggio di zolfi per la Madonna (si intende manodopera). Molti deputati si tassavano a 5 lire ciascuno, oltre a questue ed elemosine; così ammassavano una buona somma e festeggiavano con lusso l'evento.

Spesso lasciavano l’ossatura o il palco dei fuochi artificiali della festa di S. Giuseppe, per appiccarvi quelli dell’Itria e ciò pagando un tanto al giorno.

Per il martedì dell’Itria una rappresentanza di zolfatai, preceduti dalla banda e dai tamburini, col gonfalone di gala, uscivano dal loro casino ed andavano alla madrice a visitare l’altare apparecchiato per la Madonna dell’Itria; poi si recavano nella chiesa della medesima e, presa la statua, la portavano in processione, con tutto il clero, alla madrice.

Ogni tanto si lanciavano palloni variopinti.

C’era poi l’antenna o cuccagna all’Itria. Impiantavano un lungo legname a terra unto di olio e sapone. In testa ci attaccavano pranzi e derrate alimentari: pane, pasta, carne, cacio. Fortunato chi, a forza di salire e scendere, di cadere e inerpicarsi, riusciva a prendere la cuccagna.

In piazza veniva preparato un palco di tavola grezza per la banda musicale, rivestito di lanterne e lampioncini. Per la festa, di tanto in tanto, tornava la solita altalena con due barchette.

Verso le 3,30 pomeridiane portavano in processione la statua della Madonna dell’Itria accompagnata dal clero, da molto popolo e da moltissime donne dalla chiesa dell’Itria, con la banda musicale, per il corso V. Emanuele e dalla strada Mulè e casino di compagnia, o dei civili, scendevano in piazza e da lì ritornavano all’Itria.

La piazza Cavour veniva illuminata ad archi con acetilene e palle di cristallo a petrolio.

In piazza venivano fatti sparare i fuochi artificiali e nell’ora dello sparo, si riempiva quasi quanto la sera della festa di S. Giuseppe.

Si lanciavano palloni di carta.

A sera la banda musicale saliva sul palco per suonare molti pezzi, assai lunghi.

Si svolgeva una lunga processione per le strade, con candele e fanare, per accompagnare la Madonna in chiesa.

C'erano i soliti venditori di cubaita con tende e tavole, i venditori di simenta di zucca, di nuciddri americani (arachidi) e attuli (datteri).

La Madonna veniva ritirata verso le 7, con lunga processione di torce e candele, portate quasi tutte da zolfatai con avanti il gonfalone delle loro società.

Durante la festa si intonava un canto, in memoria di un antico evento prodigioso, che ebbe come protagonista la Madonna.

Si racconta che una volta la zolfara di Favara (zolfara Lucia per alcuni o zolfara Ciavolotta per altri) fu inondata di acqua. Mentre tutti gli altri zolfatai riuscirono a mettersi in salvo, due poveri vecchietti rimasero intrappolati. L'acqua era arrivata ormai al collo, e, mentre stavano perdendo ogni speranza, comparve loro la Madonna, a mezzo busto, che disse loro: "Non abbiate paura; voi vi salverete se mi porterete sulle vostre spalle fin lassù (cioè fuori dalla miniera)".

I due vecchietti fecero come la Madonna aveva detto loro e riuscirono ad arrivare fuori della miniera. Ma, quando arrivarono, si accorsero che la Madonna era diventata una statua.

I compaesani si meravigliarono quando videro i due vecchietti - che ormai dopo tanti giorni erano dati per spacciati - bagnati e stremati, ma con tanta gioia portare sulle spalle il simulacro della Madonna.

E quando udirono quanto era accaduto gridarono al miracolo.

In ricordo di questo evento fu composto il seguente canto:

E già si cunta di lu Santu Màrtiri,

ca l'Itria Santa a tutti ni cummerti.

Acchianaru na cascitta ni li chiddri parti,

e ncoddru la purtàru du vicchietti.

Maria di 'stu munnu ci avi la parti

e 'n cielu n'aspetta cu li vrazza aperti!

La festa della Madonna bambina

Madonna bambina nella chiesa nuova della Grazia in v. De Gasperi

Questa festa, che in Favara veniva chiamata della Madonna delle Grazie, celebrava la natività di Maria e si svolgeva l’8 settembre di ogni anno, con luminaria e suoni di tamburi, con gran concorso di gente nella chiesetta annessa all’ospedale ed ex cenobio di eremiti, detta appunto della Madonna delle Grazie o della Grazia Vicina o della Portella.

Le donne andavano volentieri in chiesa, perché c’era anche la passeggiata amena, essendo la chiesa posta in un sito elevato e libero, con bellissimo paesaggio attorno (oggi invaso da costruzioni ed abusivismo edilizio).

Nel 1899, come per la festa dell’Assunta, venne introdotto l’uso di sparare schioppettate e di accendere fuochi nelle già popolate campagne. Tutte quelle fiamme destavano allegria e in ogni punto dove ardeva il fuoco, ardevano insieme molti cuori. Era una gioia generale.

La fiera di ottobre o del SS. Crocifisso

La tradizionale fiera di Favara che si svolge ogni anno, nell’ultima domenica di ottobre ha radici molto antiche. Questo avvenimento era legato al culto del SS. Crocifisso ed alla relativa cappella costruita nella seconda metà del 1800 in aderenza alla preesistente madrice, sul posto oggi occupato dalla omonima cappella all’interno dell’attuale chiesa madre, ricostruita alla fine del 1800.In occasione della fiera molti mercanti, anche forestieri, montavano la propria loggia nel largo madrice: l’attuale piazza Vespri, dove veniva esposta la merce. Per ogni metro di lunghezza di loggia, il mercante versava un tributo alla congregazione del SS. Crofisso, all’interno della madrice.

Con la distruzione della cappella del SS. Crocifisso e della vecchia chiesa madre, anche la fiera, fra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 cominciò a scadere: non più panni, non tessuti, non spezierie, nulla come un tempo. Si vedeva solo qualche brustolatrice di castagne, alcuni venditori, a logge sparse, di lavori in ferro detti di Campobasso, con coltelli, forbici e ferrivecchi, alcuni venditori di strumenti agricoli, vomeri, zappe, accette, picchi, falci, rancole, aratri in legno, serrature di Canicattì. Di tanto in tanto si vedeva qualche tavola con berretti, toschetti, merletti, coffe di cotone, caschi, baschetti, nastri, spazzole da bestia, arnesi da mulattieri.

Si vedevano piccoli forestieri, girovaghi di professione, curiosanti, ladroncelli di piazza, canzonettisti, saltimbanchi, istrioni, accalappiatori con diversi giochi. Sono andate scemando le merci e, di contro, è cresciuto il bestiame. Dapprima si vedevano solamente pochi cavalli, muli ed asini, poi si sono cominciati a vedere anche molti buoi e ogni sorta di bestiame.

Di tanto in tanto veniva qualche carosello, qualche gabinetto di canzonettiste, qualche lontananza o cosmorama con vedute nuove, con programmi, cartelloni e figure strabilianti, qualche negozio a bazar. Qualche volta si facevano vedere giocolieri con cani e scimmie addestrate, che facevano tante scenette graziose. Veniva qualche compagnia di teatro, musica e operetta di prosa, con strumenti propri, sedie, scenari e tutto.

La domenica di festa molti oziosi e gaudenti uscivano di casa, per fare qualche passeggiata in piazza e per le strade, senza uno scopo determinato, solo perché era la fiera. Cominciò a mancare la sostanza e a persistere il rumore.

L’attuale fiera del bestiame, anche se ridotta a poco, si ricollega a quella tradizione.

Ricorrenza d’Ognissanti e defunti

Anticamente, quando non esistevano gli attuali mezzi di trasporto, un gran corteo: un’orda immensa di popolo, procedeva silente per le vie dei due cimiteri: "il vecchio" e "il nuovo".

Nelle due chiesette dei due cimiteri veniva celebrata la messa cantata solenne. In quel lugubre pellegrinaggio verso il camposanto si intravedevano: la scolaresca con le bandiere, le orfanelle del boccone del povero, la banda musicale in gran tenuta, molti del clero, gruppi di gente e famiglie, con bambini e fanciulle che andavano a deporre, corone, lacrime, preghiere e saluti sulle fosse dei loro defunti.

Questo tributo di doni e di pianto, questa specie di commercio tra il mondo dei vivi e quello dei morti era un pio costume, che si adagiava bene sulle leggi pastorali e religiose, e sugli istinti ereditati attraverso centinaia di migliaia di umane generazioni.

Prima della realizzazione del cimitero di Piana Traversa il culto verso i nostri trapassati si manifestava con l’andare modesti alla chiesa del Purgatorio ad ascoltare prediche e messe e pregare. La Campana della chiesa, coi suoi lugubri rintocchi, riconduceva le persone al tempio per pregare e piangere, per assistere alle messe funebri per le anime di coloro che erano passati dal tempo all’eternità. Non si conoscevano, né si posavano sugli avelli corone e fiori. C’era l’uso di mangiare magro e segnatamente le fave cotte dette pizzicate, condite solamente con olio e pepe; pizzicate, perché si toglieva un poco di scorza alla fava, per farla cuocere meglio e non farla scattare in pentola.

Con la nascita dei cimiteri il culto dei sepolcri è cominciato a crescere, a dilatarsi per numero e intensità. Si disponevano croci, fiori e corone sulle fosse e sulle tombe, come una sorta di gara d’amore, corrispondenza d’affetti tra i vivi e i morti, tra la carità terrena e quella celestiale.

Alla fine del 1800 si andava introducendo in Favara l’uso di far trovare ai bambini, nelle loro scarpe, le cosiddette “cose dei morti”. Al canestro del Natale, alla nuova importazione nordica dell’albero di Natale si aggiungeva la trovata dei “doni dei morti”. Anche questa era buona usanza, che ispirava nei bimbi il culto della famiglia e dei parenti.

La commemorazione dei defunti è la festa del dolore; il giorno che risveglia idee e concetti sublimi, ricordi pietosi, dolori più o meno intimi. Questo è il giorno del pellegrinaggio al camposanto. Il camposanto è un grande libro. In quella poca terra tutte le persone si livellano; non c’è più differenza di sesso, di età, di ricchezza, di sapienza; là torna nuda la polvere ereditata da Adamo. Gli splendori, le bellezze, il lusso, il fastigio, il denaro, i feudi: tutto sparisce o almeno si distacca da noi. Lì, sopra o sotto quelle zolle resta solo il fango dell’umana fisica natura, tanto quello del più insigne sapiente, quanto quello del più stupido idiota. Là le differenze vengono tutte cancellate. I pochi indumenti, che avvolgono il cadavere, in pochi giorni sono preda dei vermi, che distruggono ad un tempo le carni. Questo è il giorno per eccellenza, in cui l'uomo dovrebbe bene riflettere su queste cose e cavarne lezioni giovevoli.

La festa dell’Immacolata

Il 7 dicembre d’ogni anno ricorre la festività dell’Immacolata, la festa che solennizza il titolo più bello e più gentile della Madre, di colei che, incarnando il Messia e calpestando la testa all’aspide del male, portò la redenzione e l’innalzamento dell’umano genere e debellò l’inferno, riconciliando l’uomo con Dio.

Essa era adorata soprattutto dalle verginelle, dalle orfanelle, dalle derelitte, che possedevano la ricchezza della virtù morale interiore.

Quanti cantici e preghiere, quanti affetti, quante orazioni, quanti rosari volavano in questo giorno dalla superficie di questa valle di lacrime verso l’eccelso trono di Maria, nel cielo! Quanti incensi, quanti fiori, quante offerte, quanti voti!

Nel XIX sec. c'era un costume generale in Sicilia, cioè la novena e la festa di Maria Immacolata, con più fervore, prima e durante l’alba, un costume tradizionale e antichissimo.

La banda musicale suonava all’alba e il tamburino suonavano alle 5 di mattina, per richiamare la gente alla chiesa del Purgatorio.

Dopo pranzo usciva la statua dal Purgatorio e si metteva in giro per il paese, accompagnata da molto popolo. Cosa barbara, si sparavano continuamente mortaretti, mettendo in allarme il pubblico ad ogni rimbombo di un colpo, che pareva di moschetto. Se succedevano vere schioppettate, non ci si badava, perché si scambiavano per mortaretti. Qualche volta si faceva volare qualche aerostato di carta. A sera illuminazione con lampioncini variopinti, a gas acetilene, davanti la chiesa del Purgatorio. Sul frontone della chiesa, rimasta, ab antico, a metà, collocavano un gran quadro di mussola bianca, con sopra dipinta l’immagine a colori trasparenti, stampati con olio ed acquaragia. La sera, mentre si celebrava la novena, questo quadro si illuminava per di dietro e si godeva la figura della Vergine da chi stava in piazza.

All’alba si sentivano i giocondi rintocchi della campana del Purgatorio e l’eco della piccola orchestra.

Le novene dell’Immacolata e del Natale erano le vere feste dei bimbi, dei fanciulli.

Quante vaghe e belle cose si creavano i bambini durante le novene, quando sentivano le campane, i canti, i racconti degli altri bambini e delle mamme. Erano i giorni felicissimi della felice ma incosciente infanzia.

La novena era una rievocazione passeggera e labile, se si vuole, ma viva e dolce per certi momenti.