|

28 -

Radio Faraci: una voce fuori dal coro a Favara negli anni “70

(di

Giuseppe Maurizio Piscopo)

La storia di

radio Faraci ha avuto particolare rilevanza per il ruolo che ha rivestito negli

anni “70 dello scorso secolo, come strumento di contro-informazione. Il fenomeno

delle radio libere a Favara è stato così importante che il giornale L’Ora ha

dedicato un paginone del suo inviato Umberto Rosso dal titolo: “Favara unita

dalle radio”. Il periodo di radio Faraci corrisponde agli anni più violenti

della storia d’Italia. Questa radio ha segnato una intera generazione di giovani

che magari non divennero tutti militanti di qualche partito, ma di certo

rimasero simpatizzanti ed elettori di sinistra.

A parlarci

di radio Faraci è il professore Giuseppe Alonge docente di Italiano, Latino e

Storia nel liceo M. L. King di Favara.

Quando

nasce radio Faraci?

Radio Faraci

nasce nel 1977 ed è l’espressione del movimento sessantottino, che va dal 1967

al 1977. A Favara arriva nel 1977 ma già altrove in Italia e in Sicilia erano

entrate in tutte le frequenze le cosiddette Radio Libere. La prima radio libera

in Sicilia nasce nel 1970 nel Belice in particolare a Partinico ad opera del

sociologo Danilo Dolci che dal Trentino si era trasferito al Sud, in quell’area

che era stata colpita dal terremoto la notte tra il 14 e il 15 Gennaio del 1968.

Per sollecitare le istituzioni ad intervenire e denunciare lo stato di abbandono

in cui versava l’area terremotata inventò una radio che restò accesa appena 27

ore e in quelle ore il cronista Danilo Dolci denunciò i delitti culturali,

morali e politici che si stavano consumando in quei giorni in quel territorio.

La sua radio fu così violenta nel linguaggio e spregiudicata nel fare i nomi,

che dopo 27 ore di trasmissione i Carabinieri corsero e si affrettarono a

sequestrarla. È l’inizio delle radio libere in Sicilia. Alcune sono

semplicemente commerciali e i programmi sono solo musicali, espressione delle

Hit Parade di quel periodo, programmi intervallati da pubblicità a pagamento che

per alcune emittenti diventò un vero e proprio business.

A fronte

delle radio commerciali, cominciano a nascere le radio di movimento che sono la

voce delle lotte degli studenti e degli operai. Processano ininterrottamente la

classe politica al governo responsabile della condizione economica e sociale del

Paese dove ignoranza, sottosviluppo, sfruttamento ed emigrazione dal Sud la

fanno da padroni.

Le radio di

movimento non hanno alcun finanziamento e non sponsorizzano e pubblicizzano

prodotti di nessun genere, perché queste sono le tessere del mosaico capitalista

ritenuto, dal movimento, l’unico reo della sub condizione umana, costretta a

vivere di stenti e disperazione. Le radio di movimento funzionano col contributo

dei militanti per dare voce alla lotta di classe del movimento operaio, dei

contadini, degli studenti e delle donne che già hanno dato vita al movimento

femminista per rivendicare parità di diritti, di dignità e di eguaglianza con il

suo simile: l’uomo.

Inizialmente un gruppo di giovani si riunisce nel cortile Copernico per

ascoltare musica e per parlare di politica.

I giovani

del futuro movimento scambiavano le proprie idee o passeggiando o stando seduti

sui gradini delle costruzioni che sorgono lungo il corso principale, il sabato

diventava più numeroso perché rientravano, alla fine della settimana, gli

studenti universitari che frequentavano a Palermo o a Catania. Più passavano i

giorni e più cresceva il numero, allora chiamato contestatori della società. E

così, che si ritenne opportuno trovare un locale dove potersi incontrare,

discutere, ciclostilare i volantini, progettare manifestazioni e organizzare il

dissenso. Furono trovati due ampi vani a piano terra nel Cortile Copernico,

traversa del corso principale del paese. Il proprietario era un vecchio compagno

dissidente del PC, che fu felice di locarlo agli extraparlamentari, così si

sentì anche lui dissidente ed extraparlamentare. Il collettivo proletario quindi

aprì in Cortile Copernico nell’autunno del 1976. Io ero rientrato dalla Sardegna

per trasferimento al Liceo Scientifico di Casteltermini. Quindi da Giugno del

’76 ad Ottobre passai il mio tempo a conoscere la situazione politica del mio

paese e incrociavo i contestatori che facevano riferimento chi a Lotta Continua,

chi a Il Manifesto, chi al PDUP. Decidemmo di affittare un locale per progettare

un programma di lotta. È doveroso ricordare che il gruppo iniziale era

costituito da: Pasquale Castellana diplomato, Saro Moscato universitario, Franco

Moscato, fratello di Saro, studente del professionale, Franco Zarcone giovane

disoccupato, i fratelli Lillo e Totò Liotta studenti universitari, Antonio

Marotta universitario in Medicina, Lorenzo Di Caro giovane pensionato per un

incidente sul lavoro all’età di 15 anni, Diego Matina studente, Cosimo Cassaro

dipendente SIP, Carlo Marotta imprenditore, Angelo Castronovo studente, Enzo Di

Caro studente, Antonio Di Stefano universitario, Lillo Infurna universitario,

Antonio Pecoraro maestro. Come gruppo ci si incontrava il sabato, ma durante la

settimana i meno impegnati si incontravano per discutere seduti o per ascoltare

musica psichedelica e canzoni di lotta preferibilmente di Francesco Guccini, gli

Inti-Illimani, Claudio Lolli, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Maria

Carta che saranno poi gli autori delle nostre ore musicali nella futura Radio

Faraci.

A chi

venne l’idea di fare una radio?

Ad un certo

punto ci si accorse che i volantini anche se venivano distribuiti per il corso

principale o in Piazza Cavour avevano sempre gli stessi lettori. Studenti,

pensionati e giovani nullafacenti che frequentavano questi luoghi che sono stati

l’eterno spiazzo per le persone di tutti i tempi. Per potere parlare alle

casalinghe, agli uomini e a tutti quelli che non gradiscono passeggiare o

fermarsi in Piazza Cavour a discutere, sull’onda delle radio libere si pensò di

fornirci di questo strumento per allargare il dissenso e coinvolgere più

protagonisti. A Favara già esisteva una radio ben collaudata che era lo specchio

della società borghese allora dominante e padrona. Radio Favara 101, così si

chiama ancora adesso, prima trasmetteva dal centro del paese poi si trasferì nei

locali del convento di San Francesco e da lì informava e sollazzava gli

ascoltatori con musica leggera, con interviste ai notabili e alla classe

dirigente del paese fatta di democristiani e socialisti.

La

pubblicità era regolarmente a pagamento. Un’altra radio sorse sul corso

principale ed era sul modello della 101 con pubblicità e musica a richiesta e

Hit Parade del giorno: Radio Centrale. Quando si parlò al collettivo di radio, a

nessuno venne in mente una radio diversa da quella dei movimenti di protesta,

per cui già a priori sapevamo tutti che non sarebbe esistita la pubblicità a

pagamento, che la musica sarebbe stata quella delle canzoni di lotta, della

contestazione, della cultura alternativa, dell’emancipazione della donna, e

pertanto il costo della gestione era a carico dei militanti. L’idea della radio

non fu di un singolo compagno, ma pian piano era maturata l’idea di una radio

tutta nostra, per fare controinformazione e denunciare la situazione economica

prodotta e gestita dai partiti dominanti.

Chi

scelse il nome di Radio Faraci?

Un nome

venne proposto da tanti e da tutti. Alla fine fu accolta la proposta di Diego

Matina con un nome che rispondeva alla collocazione geografica del paese di

Favara: Radio Faraci per ricordare che ad Ovest del nostro paese c’è la collina

di Caltafaraci che in stretto siciliano noi pronunciamo “cantafaraci”. Al

collettivo mi sono permesso di illustrare perché quella collina si chiamasse

Caltafaraci ed ancora oggi si trova nel territorio di Agrigento. Il nome

cantafaraci ho informato l’assemblea, nella tradizione popolare, veniva detto

quando dalla montagna Favara giungevano i lamenti dei torturati dal faraone di

Agrigento, appunto Faraci. La tortura consisteva nell’introdurre nel ventre di

un cavallo di rame il condannato a morte e ai piedi del cavallo veniva acceso un

fuoco. Il condannato man mano si scaldava il rame, cominciava ad emettere prima

grida e poi lamenti che uscendo dalla bocca del cavallo sembravano un canto. Nel

borgo Favara, posto a valle, quel lamento veniva percepito dalla gente che

ironicamente esclamava: Canta Faraci!

La

denominazione della radio forse è inappropriata dissi a tutto il collettivo, ma

il Faraci della radio non canta ma si ribella e denuncia le malefatte dei

potenti del nostro tempo. In sintesi radio Faraci era ed è stata la voce degli

esclusi, di chi non aveva avuto fino al quel momento la parola e la voce per

ribellarsi.

So che il

trasmettitore venne fornito da Radio Sud Palermo e il mixer di sei canali da un

tecnico di Caltagirone

Con

l’accordo di tutti i compagni iniziò la corse alla realizzazione di Radio Faraci.

In poco tempo i fratelli Carlino Pippo e Carmelo, studenti universitari uno alla

facoltà di Ingegneria e l’altro in Architettura trovarono il trasmettitore che

venne fornito da un compagno di Radio Sud Palermo; il mixer di sei canali venne

procurato da Cosimo Cassaro che con il suo lavoro alla SIP venne a contatto con

un compagno di Caltagirone e Pasquale Castellana, uno dei pochi a disporre di

una macchina lo andò a ritirare dopo che noi avevamo raccolto un po’ di soldi

per comperare l’usato.

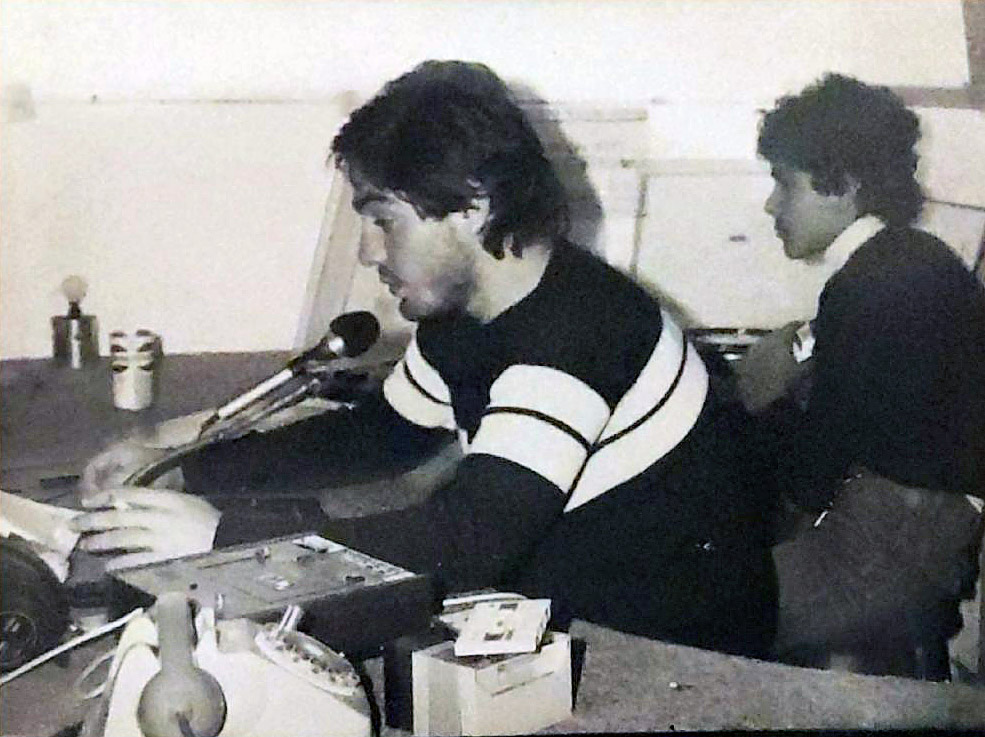

La radio

ebbe sede a Favara nel cortile Priolo la parte alta di via Zanella, centro

storico della città. Che atmosfera si viveva nel 1977 all’interno della radio?

Radio Faraci

viene montata in cortile Priolo, vicino la chiesa San Vito, in una casa di

proprietà del Signor Giuseppe Fanara. Quando cominciò a trasmettere, nel

Febbraio del ’77 gli ascoltatori si accorsero subito che questa era una radio

diversa, aperta a tutti, purché venissero rispettate le regole di una radio di

movimento e di lotta. Vennero donne, anziani, vecchi compagni minatori, i quali

invece di stare seduti in Piazza Cavour venivano ad ascoltare un po’ di musica

che Lillo Bellomo e Calcedonio Zarcone offrivano facendo sentire canti di

minatori e vecchie nenie delle nostre antenate. Ricordo che una sera si è

esibito dal vivo il gruppo popolare favarese ed altri musicisti.

Gaetano

Ricotta e Salvo Patti universitari a Bologna quando si trovavano in paese o a

Bologna facevano sentire la loro voce intervenendo sui problemi del momento o

mettendoci addirittura in collegamento con Radio Onda Rossa.

Atmosfera di

novità e di festa si respirava dentro Radio Faraci. Era una conquista del

movimento ed era la voce del movimento stesso. Il massimo del coinvolgimento

della città e delle aree circostanti fu quando i compagni di Radio Popolare di

Milano ci informarono che stava arrivando Roberto Mander per raggiungere il

confino di Linosa, accusato per la strage di Piazza Fontana avvenuta nel 1969

assieme a Pietro Valpreda. Al seguito di Roberto Mander c’era tutta la stampa

nazionale: da Paolo Liguori (oggi uomo di punta di Mediaset), allora con lo

pseudonimo di straccio firmava gli articoli su lotta continua. Miriam Mafai

moglie di Giancarlo Pajetta corrispondente dell’Unità, Stefano Chiodi che

scriveva articoli per il periodico L’Europeo e L’espresso e decine di compagni

milanesi e romani. Anch’io accompagnai Roberto assieme ad Enzo Di Caro e da lì

scrissi degli articoli per il quotidiano dei lavoratori che era l’organo di

avanguardia operaia e poi di democrazia proletaria. Per le forze dell’ordine

Radio Faraci era complice e connivente con i terroristi nazionali. La situazione

precipitò quando il 16 Marzo del ’78 a Roma in Via Fani si consumò la strage

delle guardie del corpo e il sequestro di Aldo Moro.

Radio Faraci

che faceva da ponte con Radio Popolare, Radio Onda Rossa di Bologna e le radio

di movimento romane divenne il centro di informazione per aggiornare le

condizioni di Mander. Fu un vero e proprio terremoto. Seguimmo con ansia ed

attenzione sia i terribili fatti nazionali che quelli locali. Ci apostrofarono

terroristi e di conseguenza il controllo era diventato più rigoroso. Furono due

mesi di sgomento, apprensione e di naturale condanna del criminale gesto delle

Brigate Rosse. La gente aveva difficoltà a distinguerci dalle BR perché noi

eravamo extraparlamentari dell’ultrasinistra, per cui per l’opinione pubblica

non c’era alcuna differenza. Il massimo della rabbia esplode il 9 Maggio quando

viene trovato a Roma il cadavere di Moro e sulla linea ferroviaria

Palermo-Trapani il cadavere di Peppino Impastato. Radio Faraci si mette subito

in contatto con Radio Aut ma al telefono rispondono voci a noi sconosciute e

subito abbiamo capito che erano dei poliziotti che presidiavano lo studio della

radio. La sera i partiti dell’arco costituzionale hanno organizzato la

manifestazione e noi ci siamo aggregati sia per protestare contro le BR sia

contro la mafia sicuramente l’assassina di Impastato. 2/3 del corteo favarese si

mise dietro lo striscione di Democrazia Proletaria, la lista in cui era

candidato Peppino a Cinisi e io, Peppe Alonge, a Favara. L’onorevole La Russa,

Filippo Lentini e il PC alla fine della sfilata per la città non ci hanno fatto

salire sul balcone del comune assieme a loro per il comizio conclusivo e la

condanna degli attentati mafioso-brigatista. Per loro noi di DP ed Impastato

eravamo brigatisti e quindi terroristi per cui non avevamo diritto di parola. La

rabbia è esplosa anche nei compagni più riflessivi e pacati. Impastato dicevano

era un brigatista ed è morto mentre preparava un attentato sul binario da dove

sarebbe passato il treno Palermo-Trapani. Da quel momento le radio di movimento

approfondiscono le cause della morte di Peppino Impastato e per noi fu subito,

senza ombra di dubbio, delitto di mafia, camuffato per atto terroristico. Il

tempo è galantuomo e subito si seppe che Impastato prima fu ucciso in un

casolare e poi fu fatto brillare sulla ferrovia: ucciso due volte. Peppino io

l’avevo incontrato in una riunione di radio libere collegate alla FRED

(Federazione Radio ed Emittenti Democratiche), prima a Bagheria e poi ad Enna

dove mi avvicinò e volle sapere notizie sulla lista di DP e soprattutto della

gestione del sequestro Moro.

Perché la

radio chiuse nel 79?

Il periodo

di vita di Radio Faraci corrisponde agli anni più violenti della storia

d’Italia. Dal 9 Maggio in poi il nostro tragitto è stato Favara-Cinisi per

partecipare al funerale e alle varie manifestazioni pertinenti la morte di

Peppino.

Intanto il

Signor Fanara ci invitò cortesemente a liberare l’immobile perché l’avrebbe

dovuto restaurare per adibirlo a civile abitazione. La verità era tutt’altra. La

gente gli rimproverava di avere affittato una casa a dei brigatisti e non degli

amanti della musica di Claudio Villa e Luciano Tajoli.

Sloggiammo e

trovammo una soluzione nel quartiere Palma Oliva notoriamente conosciuto come la

piccola Mosca di Favara. È stata chiamata così perché il quartiere era abitato

da minatori e alle elezioni le sezioni del quartiere erano un voto plebiscitario

per il PCI. Quartiere rosso dunque.

L’estate del

’78 di Radio Faraci è segnata da questa pausa e per riprendere le trasmissioni a

fine anno da un altro punto della città, molto più difficile, vista la posizione

del quartiere per cui le onde sonore non possono coprire tutta la città.

Intanto, in quel mese di Settembre mi sono dovuto allontanare perché mia madre

era stata colpita da un tumore ai polmoni per cui dal Settembre del ’78 all’8

Marzo del ’79, giorno del suo decesso, sono stato travolto da una impensabile

tragedia della quale fui io il massimo responsabile della gestione per tentare

l’impossibile per un’eventuale guarigione. Intanto la morte di Moro, lo

sbandamento del movimento a livello nazionale si è ripercosso anche sulle radio.

Nelle grandi città le radio resistettero ancora per un po’, ma furono costrette

ad abbassare i toni o addirittura vennero bloccate dalla magistratura. Radio

Faraci rimase in vita un paio di anni, ma credo che abbia lasciato il segno in

una intera generazione di giovani che magari non divennero tutti militanti di

qualche partito ma di certo rimasero simpatizzanti ed elettori di sinistra.

Radio

Faraci trasmetteva sui 103,00 MHz. Furono trasmessi parecchi dibattiti sui

grandi temi come l’aborto, il nucleare, il divorzio, i problemi della carenza

idrica. Come reagiva la gente a questi dibattiti?

Radio di

movimento vuol dire anche coinvolgimento degli ascoltatori alla realtà

quotidiana dibattendo i problemi che allora erano i più scottanti: il divorzio,

l’aborto, l’occupazione, il nucleare e qualche anno più tardi i missili di

Comiso, il Sud e l’abbandono delle campagne, l’eterno problema dell’acqua. La

gente telefonava, chiedeva spiegazioni e proponeva soluzioni.

Radio

Faraci e radio Aut di Cinisi. Che rapporto c’è stato tra le due radio di

contro-informazione?

Il rapporto

tra Radio Faraci e Radio Aut s’intensificò nella primavera del 1978 quando DP

riuscì a presentare la lista per il rinnovo dei consigli comunali a Cinisi e

Favara. Fu una campagna rovente primo perché era in corso il sequestro di Aldo

Moro e poi perché il 9 Maggio vennero uccisi sia Moro che Impastato. Il 25

Aprile del ’78 venne a sostenere le liste siciliane di DP, come detto a Cinisi e

Favara, il professore Pino Ferraris, docente di storia contemporanea

all’università di Torino e Camerino. La mattina aveva comiziato a Cinisi, la

sera i compagni con una macchina lo accompagnarono a Favara dove alle 20 in

Piazza Cavour parlammo ad una folla di migliaia di persone. Mi venne spontaneo

chiedere a microfono aperto che impressione avesse avuto della realtà di Cinisi.

Mi rispose con queste testuali parole:- “Se Impastato non lo fanno fuori prima

sicuramente a Cinisi prenderemo il consigliere”. Impastato non venne mai a

Favara e i nostri Rapporti furono di movimento e di lunghezze di onda. Dopo la

morte ci fu tutt’altro rapporto con Cinisi, con la mamma di Peppino e con

Giovanni.

Peppino

Impastato e Danilo Dolci con la radio dei poveri Cristi avevano capito che la

Sicilia stava per essere soffocata dalla mafia e da una certa classe politica.

Entrambi sono stati massacrati dal potere. Ecco quello che i siciliani non hanno

capito: chi sta veramente dalla loro parte…

Giuseppe

Impastato e Aldo Moro muoiono lo stesso giorno 9 maggio 1978. Sulla stampa sono

apparsi grandi articoli per la morte di Aldo Moro e un trafiletto su Peppino

Impastato…

Peppino ebbe

rapporti politico culturali con Danilo Dolci e prese spunto da Danilo l’idea

della radio come strumento di comunicazione e di denuncia. I responsabili della

miseria della Sicilia erano la DC e quelli come Gaetano Badalamenti. Nell’estate

del ’78 come radio, come DP e come movimento venne un gruppo folk da Cinisi

creato da Peppino. Ricordo, che la ballata che cantarono all’inizio e alla fine

dello spettacolo si concludeva così: “Una data unni scurdamu, chiddra di lu 9

Maggio”. Ovviamente la coincidenza della morte di Peppino nello stesso giorno

della morte di Moro fu fatta passare in silenzio, il suo valore e il suo

messaggio. C’è voluta tutta la cultura e la forza dei democratici e della

scienza del Dottor Professor Ideale del Carpio, medico legale del policlinico di

Palermo per sbugiardare la versione ufficiale delle forze dell’ordine sulla

morte di Peppino Impastato. Del Carpio accertò con la sua autopsia che già sulle

rotaie della ferrovia Peppino era morto, ucciso con diversi colpi di arma da

fuoco. Poi c’è voluta la determinazione di Umberto Santino, storico e militante

palermitano per dimostrare che la versione dei servizi segreti, i quali dicevano

che Impastato era un terrorista, era solo un’invenzione politica per allontanare

i sospetti dai reali mandanti ed esecutori del delitto: La mafia su ordine di

Badalamenti. Oggi dopo 50 anni in tutte le scuole il 9 Maggio viene ricordato

Impastato come martire della mafia e da allora scuole, vie e quanto altro hanno

preso la denominazione di Peppino Impastato vittima della mafia. Finita la DC

nessuno si ricorda più di Moro, dovrà finire la mafia invece per dimenticare

Impastato.

Guido

Pollice, Roberto Chiodi e molti altri giornalisti sono passati dalla radio?

Paolo

Liguori, Stefano Chiodi e Pino Ferraris vennero a Favara e dai microfoni di

Radio Faraci hanno salutato i compagni e i lettori di Favara.

E’ vero

che questa radio faceva paura ai politici ?

La prova che

Radio Faraci fosse temuta dal potere l’abbiamo avuta la sera del 9 Maggio 1978

quando ci hanno negato la parola in Piazza Cavour alla fine di una

manifestazione di cui i 2/3 del popolo di Favara era dietro lo striscione di DP

con la scritta: “Peppino Impastato sarai vendicato dalla giustizia del

proletariato”.

Avete mai

ricevuto minacce alla radio?

Le minacce furono un fatto quotidiano: telefonate anonime, macchine graffiate,

ma la vera minaccia l’ho subita nell’Aprile del 1981 durante la campagna

elettorale per il rinnovo dell’Assemblea Regionale, come sempre per noi

infuocata e personale, quella volta era candidato Lorenzo Di Caro, per non

candidare sempre Peppe Alonge, ma comunque io ero quello più in vista e la notte

del 30 Aprile del 1981 ci hanno tagliato 800 ceppi di vigna piantata da due anni

e che quell’anno avrebbe prodotto il primo raccolto. “Così impari mi dissero con

una telefonata anonima”.

|