Raimondo Lentini

3 - Lotta fra bande

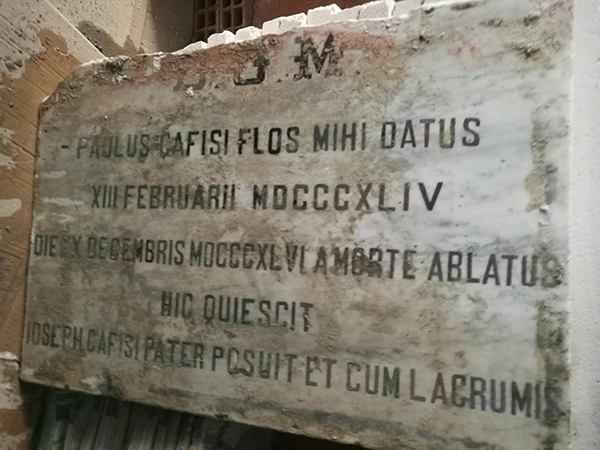

La prima banda musicale in Favara fu fondata dal barone Giuseppe Mendola (padre del noto filantropo Antonio), a sue spese, nel 1840 e stette sempre autonoma e libera sotto la di lui paternale protezione. Alla sua morte, la moglie Angela Licata continuò a seguire le tradizioni di famiglia. Dopo la morte di quest’ultima, il figlio Gaetano ne assunse le stesse cure fino a quando, un bel giorno, stufo delle lamentele dei bandisti sempre irrequieti e malcontenti, fece passare la banda sotto tutela comunale e la fece sussidiare e da allora perdette la libertà e l’autonomia ed è stata schiava del Comune e tenuta come strumento elettorale. Nel 1902, per iniziativa privata, è nata una nuova banda, con rivalità nei confronti di quella municipale. Tra il 10 e l’11 febbraio 1903 sono morti in Favara due popolani vegliardi, avanzatissimi nell’età: Raimondo Lentini (v. foto) alla veneranda età di 88 anni e Antonio Sorce “Pecorazza” di 93 anni. In queste due condotte funebri, le due bande musicali rivaleggianti, la nuova e quella municipale, accanitamente, nella pubblica piazza, sotto la mesta ombra dei feretri, si sono scontrate rabbiosamente e scandalosamente e, dalle parole, dalle ingiurie, dagli sguardi ed atteggiamenti irati e convulsi, ci volle poco per passare alle percosse e, chissà?, forse alle armi. Il 23 giugno dello stesso anno, dovendo entrambe accompagnare il feretro di una donzella nel piano della madrice, sono venuti alle mani per ragioni a chi spettasse seguire o precedere il feretro. Il clero in vista della burrasca rientrò in chiesa e il pubblico ne ebbe uno scandalo. La banda vecchia, con soverchieria, non voleva ad ogni costo che quella nuova suonasse. Il fatto stava che la banda nuova aveva molte simpatie nel popolo. Il popolo si è, per così dire, vivamente appassionato e diviso in due parti, uno a favore della nuova e l’altra per la vecchia. Per causa di queste rivalità il 13 agosto 1903 la Madonna Assunta è uscita senza banda, con le assuntine, senza il solito grande concorso di popolo, senza brio, con clima funereo. La banda municipale adottava tariffe altissime, ma per la concorrenza della banda nuova i prezzi si sono ribassati quasi a metà, a vantaggio del pubblico. Nella metà di luglio 1904 si cercò la conclusione di un accordo attraverso la fusione delle due bande: la municipale e la parrocchiale (come veniva chiamata); ma alcuni bandisti nuovi non si sono voluti mescolare con la banda vecchia. Il 17 luglio i bandisti delle due bande, eccetto i piccoli, furono invitati a presentarsi nella casa comunale con lettera del sindaco, il quale tenne loro un discorsino per riappacificarli, facendo stringere loro la mano. Immediatamente il corpo così amalgamato, andò nella sorbetteria Albergamo per festeggiare. Solo due dei nuovi bandisti non aderirono all’invito del sindaco. In realtà le cose non sono state così semplici, perché nella prima metà del dicembre 1904 ci fu l’esame plenario del Municipio. Fu richiamato da Girgenti il capo musica di quella banda cittadina, sig. Bolletti, il quale dichiarò un buon numero dei bandisti, atti solo ad occupare la quarta classe. Prevedevo che da questo doveva nascere un gran malcontento e che molti, troppo tardamente pentiti di essersi sciolti dalla banda nuova per aggregarsi alla vecchia o municipale, sarebbero rimasti fuori dal corpo musicale nuovo e vecchio. Nella primavera del 1905 la banda cominciò a manifestare i primi segni di insofferenza per voler sottostare ai patti stabiliti con contratto e regolamento, con conseguente pericolo di scioglimento. Il 31 ottobre giunse il nuovo capo musica Luigi Di Marco, cavaliere della Corona d’Italia; un attempato reduce da Mussomeli. In soli otto giorni ha fatto concertare alla banda vari pezzi di musica nuovi, tutti strumentati da lui, alcuni composti del tutto. La banda in pugno del Di Marco in pochi giorni pareva miracolosamente rinnovata. Col tempo però iniziarono i malcontenti e nel mese di aprile 1906 i bandisti non vollero più saperne del nuovo maestro. C’erano ribellioni e insubordinazioni. Durante la festa del martedì dell’Itria il Di Marco fu ripudiato, scartato dalla banda stessa, anzi, gli fu proibito di seguirla. La sera di martedì in piazza, la banda fece il suo servizio senza la presenza e la direzione del maestro; lo hanno costretto a dimettersi, perché non si volle assoggettare a loro. Il Municipio volendo castigare Giuseppe Lentini (v. foto) che era il maggior ribelle, ordinò che funzionasse da direttore musico Maniglia fino alla venuta di un nuovo maestro. Da qui screzi e dissidi. Lentini, che di tutto grandeggiava e che nelle serate in pubblico palco della festa dell’Itria dirigeva e batteva la musica, non poté sopportare la detonazione. Voleva con la sua cricca, cioè con la maggioranza dei bandisti, protestare contro la deliberazione della Giunta, però alla firma molti vennero meno, con conseguente pericolo di scissione tra Lentini e Maniglia. I parenti e partigiani del Lentini (da 8 a 10 bandisti) disertarono la festa di S. Giuseppe. Nel maggio 1906 la Giunta municipale ha cacciato via per sempre otto bandisti per le liti accese tra Lentini e Maniglia. All’inizio di novembre 1906 è arrivato in Favara il nuovo maestro della banda musicale municipale cav. Salvatore Effetto di Napoli, ex capo banda militare. Il facile assessore delegato per la banda musicale Gabriele Dulcetta, dopo avere cacciato alcuni bandisti per gravi motivi, fece rientrare nella banda i cosiddetti vecchi dissidenti Lentini, bravi suonatori, ma pessimi elementi di discordia. I caporioni e tra essi il più tracotante e torbido Lentini inteso “la tromba”, si coalizzarono per cacciare via il maestro Effetto. Lentini era orgoglioso, voleva fare il capobanda e gli pesava la censura di Effetto, che si mostrava abilissimo direttore musico di banda e uomo forte in fatto di disciplina. Effetto non dava soverchia confidenza a nessuno dei bandisti, né sbevazzava con loro nelle bettole, ma si teneva decoroso e grave al suo posto; era aitante e robusto e poteva farsi valere anche fisicamente con la sua forza fisica. A poco a poco i bandisti si sono sbandati fino a ridursi a pochissimi, al punto da non potere più formare un concerto. Nel mese di ottobre 1907 la banda musicale è stata messa fuori, cioè privata della sovvenzione annuale di circa 2 mila lire, da parte del Comune. Si trattava di bande formate da operai e non da professionisti. Non potevano eseguire a perfezione le loro suonate. All’inizio di dicembre 1907 la banda di Favara era definitivamente sciolta. Il Municipio non più a parola, ma con i fatti, ha chiamato a sé gli strumenti, gli apparecchi musicali, le uniformi o abiti di gala e mezza gala.Il 19 gennaio 1908 fece la prima comparsa con uniforme di gran gala la nuova banda musicale municipalizzata.

Giuseppe Lentini