|

|

29 -

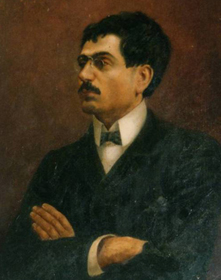

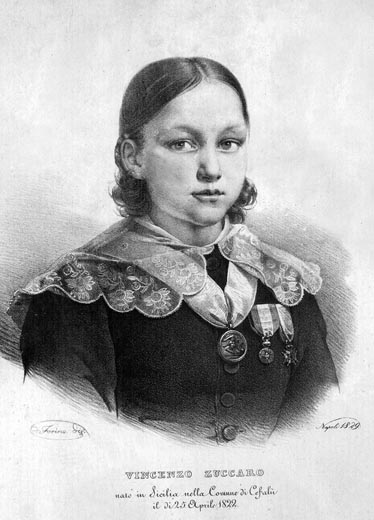

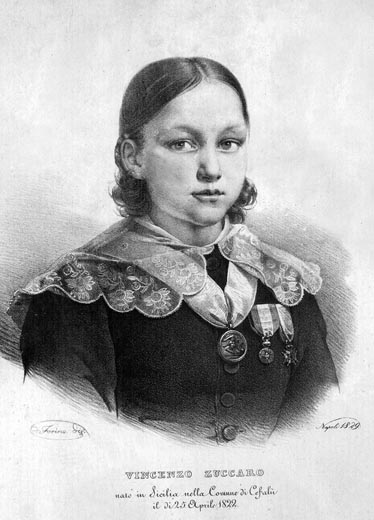

Vincenzo Zuccaro: un piccolo genio

(da Piero Meli e Sandro Varzi)

Di questo prodigioso

ragazzino di nome

Vincenzo Zuccaro,

palermitano, figlio di

Benedetto Zuccaro maestro della banda musicale Favarese per più di 15 anni

scrisse un breve appunto il barone Antonio Mendola nei suoi

diari. Vincenzo Zuccaro

nacque a Cefalù il 25 aprile del 1822 da Benedetto e da Lucia de Luca,

originari di Caccamo, ma ambedue provenienti da Palermo. Appena nato, fu

immediatamente portato in cattedrale dalla signora Paola Maggiore,

levatrice, e subito battezzato, perché in grave pericolo di vita. Il

padre, professore di flauto e direttore d’orchestra, per guadagnarsi da

vivere, vagava da Comune a Comune, portandosi con se il fanciullo (che

grazie a Dio sopravvisse) e gli strumenti musicali e iniziando a dargli

le basi musicali, giacché doveva egli sicuramente intraprendere per il

futuro la medesima professione del padre che, non poteva permettersi di

avviarlo agli studi delle belle lettere. Vincenzo, laddove il padre si

fermava per qualche giorno a suonare o a dare lezioni di musica, era

sempre pensoso e taciturno e se ne stava spesso rannicchiato in un

angolo della stanza dove il padre esercitava la sua professione. Ora

accadde che suo padre, chiamato da un gruppo di giovani a dirigere una

banda musicale, dovette stare sei mesi lontano da casa. Al suo ritorno

trovò il piccolo Vincenzo di molto dimagrito e ne chiese il motivo alla

moglie la quale rispose che il fanciullo da qualche mese stava sempre

sveglio, non riusciva a chiuder occhio la notte e calcolava

continuamente tra se e se borbottando numeri: cento, dodici cento, venti

trecento....ed inoltre aveva già imparato a contare sino al centinaio

giocando con le noccioline. Il padre sorrise e chiese scherzando al

fanciullo che cosa avesse da contare e che cosa ne potesse sapere lui di

conti. Vincenzo rispose prontamente che faceva il conto di quanti tarì

aveva guadagnato il padre l’anno prima, di quanti ne aveva mandati a

casa in quei mesi, quanti ne spendeva la madre tutti i giorni e a quanto

sommavano per mese e per anno. Contava poi quante stelle ci fossero in

cielo, quanti portoni, balconi e quante finestre ci fossero a Cefalù. Il

padre lo credeva impazzito ma non si perse d’animo e facendosi coraggio,

così per prova, gli chiese: “47 più 38 quanto fanno?” e prontamente il

fanciullo rispose “85”; “e chi ti ha insegnato a sommare?” replicò il

padre; “Nessuno” rispose Vincenzo;e il padre “dimmi 5 per 9?”; “45”

rispose Vincenzo. “Ma chi ti ha insegnato la tavola pitagorica?” chiese

il padre, ma il fanciullo non sapeva che cosa fosse detta tavola e la

madre affermava che non fosse venuto nessuno a casa. Intanto il padre

continuò a porgere a Vincenzo altre domande più difficili, avendo da lui

sempre risposte pronte, sicure e velocissime. Sbigottito, dopo aver

fatto tutti i riscontri con carta e penna, concluse che le risposte

erano tutte esatte. Nel frattempo si confidò con alcuni amici i quali

vollero rendersi conto delle meraviglie di Vincenzo e rimasti anche loro

sbalorditi, consigliarono don Benedetto di far conoscere il fanciullo ad

alcuni nobili e dotti cefalutani o ancor meglio di portarlo nella città

di Termini Imerese, che a dir loro era città più dotta. Passarono alcuni

mesi e tra la gente locale e del circondario incominciavano a circolare

notizie sui prodigi del piccolo Vincenzo, “ Nato e cresciuto nella

miseria, nell’ignoranza, deve la sua scienza alla natura che volle

formarne un prodigio, fanciullo di statura conforme all’età,

fisionomia graziosa, occhi e fronte indicanti riflessione profonda, voce

di suono maturo, il quale senza sapere ne leggere e ne scrivere, con la

sola forza del suo intelletto, eseguisce a memoria i calcoli numerici di

qualunque specie con maggiore facilità e speditezza di quanto si possa

attendere dal più esercitato calcolatore e con tale esattezza che

sorprende, ciò che Zuccaro fa da se stesso, non lo fanno gli uomini di

nessuna età e di nessuna dottrina, come se madre natura avesse rotto le

sue leggi”. Nel 1829, il padre ripensando a ciò che ebbe detto

dagli amici, un giorno presa una carrozza da Cefalù, portò il piccolo

Vincenzo a Termini Imerese. Appena arrivati in quella cittadina, la

gente, come se sapesse del suo arrivo, si riversò nelle strade

accompagnandolo con giubilo al Palazzo di Città. Qui accolti dalle

autorità cittadine, Vincenzo fu invitato a dare una pubblica prova del

suo talento, lo invitarono a farsi fare un ritratto e lo decorarono con

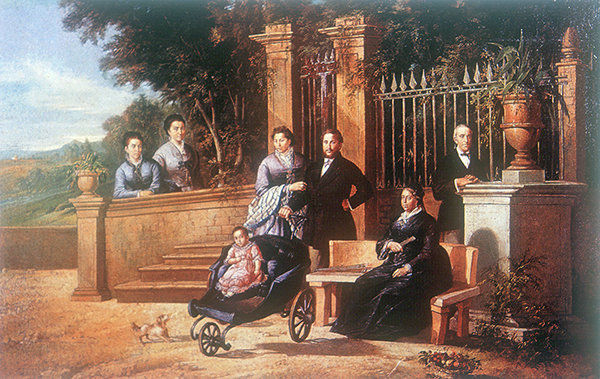

la medaglia del loro Liceo. In quell’occasione si trovava a Termini, per

affari personali, il marchese Giuseppe De Spuches, anima generosa e

grande mecenate, che rimase colpito da quel fanciullo, tanto che in

seguito, nel corso di quello stesso anno, lo condusse a Palermo

prendendolo sotto la sua protezione e aiutandolo negli studi. Egli che

assunse l’impegno di presentarlo al capo del governo, non volendo

rischiare un tale passo prima di essere sicuro del merito del fanciullo,

lo condusse, dal distintissimo matematico prof. Nicolò Cacciatore al

quale, Vincenzo all’età di circa sette anni diede un pubblico saggio di

calcolo mentale. Questo avvenimento fece parlare di sé i giornali

scientifici e letterari più accreditati d’Italia e d’Europa, “Vincenzo

Zuccaro fanciullo prodigio di Cefalù, volle dare in questa capitale un

nuovo saggio del suo prodigioso talento di calcolare a memoria. Egli

tenne perciò nei giorni trascorsi pubblica accademia in una delle grandi

sale del Palazzo Calabritto. Scelta e numerosa udienza di personaggi

distinti, di scienziati e di cultori d’ogni specie di letteratura v’era

concorsa per ammirare uno spettacolo ben poche volte o non mai da altri

veduto finora. Il programma delle materie, intorno alle quali poteva

essere interrogato il fanciullo, girava di mano in mano agli spettatori

e non vi fu un solo che leggendolo non avesse rivolto gli sguardi sul

piccolo Zuccaro, come per assicurarsi se la cosa fosse possibile. Ma il

dubbio durò ben poco. Alla prima domanda che al ragazzetto si fece:

Estraetemi la radice cubica del numero 43.816, ed alla sua pronta

risposta: 35 con il resto di 941, al dubbio seguì la sorpresa ed alla

sorpresa la meraviglia allorché si andò man mano notando con quale

rapidità e sicurezza egli risolvesse tutti i difficili problemi a lui

posti. Dopo tali fatti che potremmo noi aggiungere in lode di questo

favorito dalla natura? Diremo solo che ai professori nella scienza del

calcolo esercitatissimi il tempo mancava per risolvere con la penna quei

problemi ch’egli scioglieva senza altro soccorso che della sua memoria”.

L’eco dell’accademia pubblica palermitana fu vastissima. Ne

parlarono i più autorevoli giornali scientifici e letterari d’oltre

faro. Perfino il “The London literary gazette” pubblicò una

corrispondenza da Napoli dal titolo “Calculating Boy”. Oltre alla città

di Termini Imerese il cui Decurionato riunitosi di proposito il 6

dicembre del 1829 aveva deliberato di proteggere, per quanto poteva, il

fanciullo prodigio, anche la municipalità di Palermo volle contribuire

al mantenimento e alla cura dello Zuccaro e concesse al De Spuches, che

sin dall’inizio ebbe cura del fanciullo, una pensione affinché potesse

farlo bene istruire. Vincenzo da quel momento ebbe chiarissimi

protettori che tanto influirono per assicurargli una convenevole

educazione e agevolare e proteggere le sue naturali virtù. Tra questi il

Duca di Gualtieri, presidente del Consiglio dei Ministri. E proprio

all’interessamento personale di questi si deve che nel corso del 1831

dal Governo di re Ferdinando, che ormai con impazienza desiderava

conoscere direttamente e personalmente gli avanzamenti fatti negli

studi, e i particolari progressi nella scienza del calcolo, fu impiegata

la somma di 1500 ducati annui per la sua ulteriore istruzione. “ Che

un ingegno così promettente non debba essere seguito e coltivato, è cosa

irragionevole, bisogna dare lode al Governo delle Due Sicilie che

addossandosi la cura del fanciullo Zucchero, gli dà una nobile

educazione, di cui la povertà domestica lo avrebbe per necessità

lasciato privo ”. Vincenzo Zuccaro, fanciullo prodigio superò

brillantemente i problemi a lui sottoposti dai più grandi luminari di

quel tempo, come il siciliano prof. Diego Muzio ed esimi matematici come

i professori Bata, Fuoco e Casano conosciuti a livello europeo, i quali

ebbero a dire di trovarsi di fronte ad un emulo di Archimede e Newton.

La meraviglia suscitata dal nostro Zuccaro, non rimase circoscritta

solamente in Sicilia e la presenza di numerosi e curiosi stranieri a

Palermo portarono la fama del nostro, anche fuori i confini d’Italia.

Dalla Francia tramite il barone Sermont, Intendente Generale dell’armata

francese in Grecia, si volle da quel Governo decorare il fanciullo

prodigio con Medaglia e Croce al merito, alta onorificenza in quel

Paese. Nel 1834 veniva accordata al meraviglioso fanciullo calcolatore

Vincenzo Zuccaro, l’annua pensione di mille scudi, onde non mancargli un

decoroso mantenimento e un industrioso e diligente maestro che potesse

riuscire al veloce e completo sviluppo di quell’ingegno, che tanto

prometteva. Questo fanciullo, matematico per istinto, che non sapeva né

leggere né scrivere, ora per le cure dell’Abate Minardi, destinatogli

come istitutore, comprese e spiegò gli autori italiani e latini,

prosatori e poeti, dandone pubblica prova. Le notizie sul suo conto si

fermano all’anno 1837 quando negli Annali universali di statistica,

pubblicati in Milano, in quell’anno, così si legge “ In ordine di

tempo la Sicilia ci ha dato Vincenzo Zuccaro, il quale fecesi ammirare a

Napoli e a Palermo, ed ora altro siciliano di cognome Pugliesi gira l’italia

riscuotendo applausi per il suo improvvisar di calcoli in età

fanciullesca”. Da questo momento cala un buio totale sul destino

del piccolo Vincenzo Zuccaro, non avendo altre notizie sulla sua vita,

sul suo operato, nessun anche ben minimo indizio sugli anni a venire, si

presume che il fanciullo prodigio di Cefalù, sia morto prima di aver

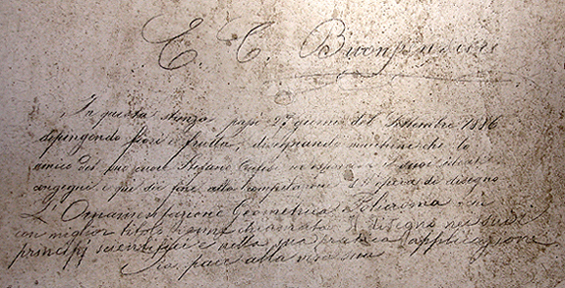

compiuto la giovane età di 15 anni. Ma non è così. Una lettera autografa

dello Zuccaro acquistata da chi scrive in un antiquario di Lucca ci

rimette sulle sue tracce. La lettera, datata 20 maggio 1852, da Torino,

è indirizzata al ministro delle finanze del governo piemontese che

allora era Camillo Benso conte di Cavour. Scrive tra l’altro Vincenzo

Zucchero (così si firma, italianizzando il cognome): «Non avendo potuto

avere l’onore di parlare con Lei, Sig. Ministro, mi fo ardito

d’invitarla a volermi onorare di Sua presenza all’Accademia di calcoli

numerici a memoria, che io darò la Sera di Sabato 29 corr. te alle ore

8½ nella Sala del Gabinetto Chimico sita nel Collegio di S. Francesco da

Paola. Animato dall’avere il Presidente del Consiglio, Cav. D’Azeglio,

accettato filantropicamente simile mio invito, spero che anch’Ella, Sig.

Ministro, vorrà onorarmi di sua presenza». Che si tratti del prodigioso

fanciullo non c’è alcun dubbio come dimostra un avviso apparso sulla

“Gazzetta del Popolo” l’8 marzo del 1852: «Il professore di calcolo

mentale estemporaneo, cav. Vincenzo Zucchero, siciliano, che ha dato sin

dal 1829 delle accademie di calcoli numerici in tutte le principali

città d’Italia, ed altrove, dà ora qui delle lezioni di Aritmetica ed

Algebra elementare a prezzi discreti. Egli abita in contrada d’Argennes

n. 6, piano 1º, e si trova in casa dalle 9 alle 11 antim. tutti i

giorni». Come e perché fosse finito nella capitale piemontese a

guadagnarsi da vivere esibendosi in pubbliche accademie e impartendo

lezioni private è un’altra storia, un’altra avventura di questo

singolare personaggio cefaludese. A svelarlo un documento dell’archivio

di Stato di Torino, l’estratto dal ruolo matricolare degli ufficiali del

corpo volontari italiani intestato a Vincenzo Zuccaro fu Benedetto e fu

Lucia De Luca nato il 22 aprile 1822 a Cefalù. Un documento che ci

riconsegna un “altro” Zuccaro acceso patriota e garibaldino, un

combattente per l’indipendenza della Sicilia e per l’Unità nazionale.

Dopo le speranze disattese nello studio delle scienze esatte, forse

scaricato dal governo borbonico, si era arruolato nel maggio del ‘48

come volontario nei dragoni di Lombardia; il 21 ottobre però è in

Sicilia dove il Parlamento Generale lo nomina primo tenente del genio.

Ma dopo la caduta di Catania, nell’aprile del ‘49, prende la via

dell’esilio, a Londra. Qui, senza mezzi economici e senza conoscere una

sola parola di inglese, s’ingegnerà a sbarcare il lunario, sfidando al

gioco del domino, dov’era abilissimo, gli avventori nei piccoli bar

gestiti da italiani, vincendo infallibilmente la sua magra consumazione

quotidiana. Nel ‘52 è, come abbiamo detto, a Torino. Il 19 giugno del

‘59 in qualità di commissario piemontese insieme al capitano Giovanni

Pagliacci e al tenente Antonio Del Buono verrà mandato da Cesare Mazzoni

presso il governo provvisorio di Perugia, per predisporre la difesa

della città dall’assalto delle truppe pontificie. Alla fine degli

scontri del 21 giugno verrà dato per disperso. L’anno successivo invece

accorre nuovamente in Sicilia tra le file garibaldine col grado di

capitano di fanteria dell’armata dell’Italia meridionale. Modesto e

riservato, chiuderà la sua carriera nell’esercito nel distretto militare

di Bari, ignoto agli storici e ai cultori di cose di Sicilia. Nel volume

“Gli emigrati politici siciliani dal 1840 al 1860”, Alessio di

Santostefano della Cerda ricorda d’averlo visto più volte uscire in fin

di mese dall’ufficio del Direttore dei Conti stringendo “amorosamente”

nella mano la busta che conteneva il suo magro stipendio di militare:

«appariva convinto che verso lui, umile gregario, la patria ripagava il

suo debito di riconoscenza».

L’occasione

del restauro del dipinto “Ritratto di Fanciullo”, di ignoto pittore

siciliano del XIX secolo, posseduto dal barone Enrico Pirajno di

Mandralisca, di proprietà oggi della omonima Fondazione Culturale,

realizzato grazie al finanziamento del Circolo Italo-Tedesco Gaggenau e

compiuto dalla restauratrice cefaludese Dott.ssa Antonella Tumminello,

mi ha spinto ad iniziare una serie di ricerche riguardo il giovane

personaggio ritratto in questa tela, sino ad oggi rimasto sconosciuto.

Conoscendo bene tutto il patrimonio pittorico e librario appartenuto al

Mandralisca, la mia memoria mi venne in aiuto facendomi ricordare di una

litografia su carta che raffigurava un fanciullo che meritò di essere

effigiato, in ricordo ai posteri, per dei meriti particolari che non

ricordavo bene.Spulciando i vari inventari ecco trovare una litografia

corrispondente al mio ricordo

“Litografia raffigurante il

fanciullo prodigio Vincenzo Zuccaro, nato nella Comune di Cefalù, addì

22 aprile 1822”. Trovata

la litografia nei depositi, volli fare subito un confronto e il

sorprendente risultato fu quello che i due personaggi risultarono

pressoché identici nella fisionomia, differenti nella cronologia

dell’abbigliamento, che tuttavia aveva in comune la presenza di un

colletto riccamente ricamato. Il primo passo sembrava compiuto, il

personaggio ritratto non è altro che il fanciullo cefaludese Vincenzo

Zuccaro. Ma chi era costui? Che meriti ebbe per meritarsi una

litografia, un ritratto ad olio su tela? Come mai il barone Enrico ci

tenne ad avere dei ritratti, in ricordo di un personaggio a lui

contemporaneo e che di sicuro ebbe occasione di conoscere personalmente?

Conosciuto ora il suo nome e cognome iniziai delle ricerche sistematiche

anche nell’archivio della Famiglia Mandralisca e nel fondo librario

storico, nella speranza di trovare qualche cosa a me utile. Poco ci

volle e mi imbattei in una pubblicazione dal titolo

“Sopra il famoso fanciullo

Vincenzo Zuccaro, epistola di Ferdinando Malvica”,

Palermo 1829. Ecco scoperto l’arcano, finalmente fui in grado di capire

chi fosse il fanciullo, il perché di quei ritratti e l’interesse che

ebbe il Mandralisca nei suoi confronti. A voi il resto, affinché

possiate avere il piacere di scoprire chi fu Vincenzo Zuccaro,

fantastico fanciullo prodigio di Cefalù, del Regno delle due Sicilie,

d’Italia, d’Europa.

Sandro Varzi

|